Índice

Parte I

Sinopse Completa

Algumas avaliações e link na Amazon

Coletânea 2023 – Contos e Resenhas

Sobre a autor

Parte I

O Sol brilhava nos troncos negros e úmidos, semi-curvados sobre os grãos à frente, rodos a revolvê-los, barulho monótono e constante da fricção do instrumentode madeira com os grãos e desses com o chão do terreiro.

– Para de moiá os grão, ô baiano, apruma esse corpo, tá pingando suó! Ansim essi café num vai secá nunca! – a voz autoritária rasga a tarde, sem porém sobressaltar ninguém – Lá na tua terra num tinha café não, é?

– Não, sinhô.

– Alguém te pergun… – para sorte de Pedro Mina, o feitor, bacalhau em riste, interrompe a fala e a caminhada na direção do escravo recém-chegado para atender ao chamado:

– Ô Prudente! Antero! Venham cá! – vem da varanda o grito de quem só se vê o chapéu, corpo largado sobre a cadeira de balanço. Não precisa de mais, a voz é conhecida de todos.

De imediato, ouve-se o sino, ordem de descanso após várias horas de trabalho desde o café do meio-dia.

– Só o tempo de bebê água!

Vagarosamente, marcham em direção à sombra das senzalas dos fundos do terreiro, fronteira de pau-a-pique do cafezal que se perde de vista nas curvas dos desníveis e do alto dos morros. Alguns deixam-se cair, pesados, sob as sombras, outros sentam em troncos de madeira, todos bebem água. Administrador e feitor não tardam.

– Sim, Barão – Antero se apresenta.

– Pois não, Barão – chapéu numa mão, lenço na outra secando testa e fronte, Prudente está de pé ao lado de Antero e do Barão que está de olhos semi-cerrados, a modorra irresistível daqueles que se encontram parados sob o mormaço.

– Onde está sendo feita a colheita, Antero?

– Lá nos pés da pedreira, Barão.

– Tão longe? Por quê? E os pés da beirada do rio?

– Tem muito pouco fruto, Barão. Já vai pra mais de vinte anos que nós plantamos aqueles pés. Não compensa mais colher, não. É melhor deixar pra negrada. Nem muda tá dando mais.

– É, tem jeito não – virando-se para Prudente: – Assim que terminar a colheita, vamos ter que derrubar o resto da mata.

– Sim, Barão. Mais num tem escravaria qui basta. Capiná esse mundão todo inda derrubá cinco arqueire de mata! – Prudente eleva o tom de voz, agitado pela futura sobrecarga de trabalho.

– Eu vou alugar uns vinte escravos com o vizinho. O homem tem pra mais de trezentos!

– Tinha, Barão. Semana passada fugiu um monte. Fora os qui ele já vendeu.

– Como? Não é possível! Culpa desses abolicionistas! Tem até fazendeiro dizendo que vai libertar todos os escravos! Mas comigo, não. Paguei caro por eles! Dou de comer, de morar, dou roupa! Até médico da cidade eles tem! Eu pago os domingos de trabalho, Prudente! Se um dia essa tal da Abolição sair, o Imperador terá que nos indenizar.

– Tá certo, Barão. Tão dizendo lá na cidade qui é questã di tempo. Si nois derrubá aquela mata, num vai restá mais ninhuma árvore di pé, Barão. Num sobrou nada.

– Eu sei, Prudente. Mas terra é pra dar de comer, se essas aqui já não produzem mais, a gente derruba esse resto.

O Barão tira vagarosamente as botas do parapeito da varanda, levanta o corpanzil da cadeira de balanço, coloca as mãos na cintura e, olhando o cafezal sem grãos em plena época de colheita ao fundo, proclama:

– O Império é o café, o café é o vale e o vale somos nós, Prudente!

Após o breve intervalo, a lida se estende até o sol baixar. Enquanto alguns ainda revolvem os rodos, um grupo recolhe os primeiros grãos da safra prontos para a despolpa. Logo chegam os trabalhadores do eito, carroças abarrotadas de jacás, por sua vez abarrotados de café, e que são despejados na área livre do terreiro separada para os grãos úmidos. Findo o trabalho, tudo é coberto, proteção contra o sereno de fins de abril, e os escravos, mecanicamente, se colocam em fileira à frente da senzala para a chamada. O administrador começa:

– Manuel, Ifigênio Crioulo, João, Inácio e Filismino?

– Sinhô – os escravos respondem uníssono.

– Maria Crioula, Inácia Luanda e Ana Cabinda? Levanta mão.

– Aqui, sinhô.

– Pedro, Vicente Crioulo, Bartolomeu Caboré, Benedito Cambá e Chico Benguela?

– Sinhô.

– Maria, Isabel, Benta e Francisca Crioula? Filomena Congo?

– Sinhô.

– Damião, Cosme Carpinteiro, Martinho, João Velho, João Novo, Brás, Martinho, João Sabino e Estevão Manco?

– Aqui, sinhô – quase todos respondem.

– Cosme?!?! Responde, Cosme? Quédi esse crioulo? – dessa vez é Prudente quem insiste.

– Aqui, sinhô.

A chamada continua ainda por mais alguns minutos, todos presentes. Antero volta-se para os baianos recém-chegados e lhes pergunta seus nomes:

– Paulo Mina, sinhô.

– Pedro Mina, sinhô.

– Merenciana Mina, sinhô – Antero olha a nova aquisição da fazenda Santo Antônio de cima a baixo, repara na sua juventude, atesta a rigidez da carne dos braços e conta os dentes que faltam.

– Magra mas forte. O Barão sabe escolher escravo. Vai poder trabalhar no cafezal. E você, crioulo?

– Prudenti, sinhô.

– Prudente? Prudente não pode. Prudente é o nome do feitor. Ô Prudente, qual é o santo de hoje?

– Hoji seis di maio, dia di São Domingo, Sô Antero.

– A partir de agora você vai se chamar Domingos. Domingos Mina.

– Eu num sô mina, sinhô.

– Não é mina, olha só, Prudente. Ele não é mina, mas a partir de agora é Domingos. Então você é o quê, baiano?

– Eu sô Domingo, sinhô.

– Então agora você é Domingos Baiano.

– Prudente, libera os forros e coloca todos os outros pra dentro das senzalas. E fecha com cadeado.

– Sim, sô Antero. Vamo, negrada, pra dentro. Hoje num tem janta – um murmúrio se ouve entre os escravos.

Bartolomeu Caboré, Ana Cabinda, Chico Benguela e Inácia Luanda se dirigem para suas palhoças atrás da senzala, dois casebres de pau-a-pique sombreados por uma gameleira e rodeados por pés de milho e de mandioca. O lusco-fusco, ao som atordoante das cigarras, não chega a atrapalhar a marcha daqueles libertos pela picada irregular e sinuosa. Algumas dezenas de metros e já se encontram à frente dos batentes sem porta, tateando em busca das candeias.

– Binidito, vô prepará uma gamela de angu. Suncê leva pla senzala? A lida hoje foi dula, ficá de bariga vazia é muito luim. Suncê ajuda eu, Inácia?

– Levo, mia pleta. Aqui fubá. Vô buscá água. Quédi cabaça? Aqui. Já vorto.

Em menos de meia hora, o angu está pronto. Enquanto se dirigem para a senzala, Chico arranca no caminho algumas folhas de bananeira que servirão de prato. Já recolhidos o administrador e o feitor aos seus quartos, Bartolomeu e Chico vão passando por entre as grades de taquara os parcos punhados de angu, enquanto ouvem murmúrios de agradecimento. Do outro lado, Bartolomeu vai repassando os embrulhos aos cativos que não tardam em comê-los à luz da lua filtrada pelas taquaras.

O Barão já não tinha mais lembrança de quando começara a acordar antes do Sol. Nem mesmo os galos atrapalhavam seu sono, sempre semi-desperto, ainda mais naquela noite de lua cheia. O barulho das botas sendo calçadas acima de sua cabeça era o alerta para Clementina se levantar no porão e se apressar em fazer café, não qualquer café, mas o daqueles grãos que o Barão diligentemente separava para seu consumo. O seu café. Na sua caneca. De pé na varanda sobre os porões que sustentam toda a casa-grande, observa a sua propriedade, misto de orgulho e apreensão. Sem olhar para o lado, recebe de Clementina café e broa de milho.

Do alto, algumas dezenas de metros à sua frente, da mesma largura da casa-grande, telhado e paredes de barro e taquara formam um conjunto desolado. Abrigo de algumas dezenas de escravos, em tempos idos fora espaço para mais de uma centena deles. Agora, só a área central estava ocupada, servindo as laterais como depósito de toda ordem: enxadas, foices, podadeiras, marretas, cavadeiras, vassouras, carroças, arreios, ferraduras, martelos, pregos, alicates, cintas, barrigueiras, sacos para café, peneiras, cordames, cordas, barbantes, restos de couro, serras, serrotes, enxós, machados, gargalheiras e vira-mundos enferrujados. Tudo do prestável e do imprestável.

À esquerda, uma carreira de pranchas de sucupira entelhadas, outrora as árvores mais robustas da mata virgem, servindo de mesa para a separação de grãos. Cobrem toda a extensão lateral da casa grande até à senzala. Serviço das escravas, das crianças e dos mais velhos, nem por isso era mais leve: passar horas a fio, em pé, a fazer a catação. Ao menos, o Sol não castigava os designados para função e, por isso mesmo, o ritmo era mais intenso. Dos grãos bons, apartar os piores. Dos piores, separar os ainda servíveis. O que resta, os inservíveis, são o café de todas as manhãs dos negros. Depois, era passar os grãos no moinho de pilões. Movido à água, obrigava que o maquinário ficasse localizado ao lado do ribeirão que, àquela época do ano, ainda fornecia energia suficiente para a despolpa. Os ventiladores, tocados a braço humano, retiravam o refugo, a fina camada de poeira que entrava para os pulmões e saía em forma de catarro, cuspe e sangue.

À direita, fechando o quadrilátero, a antiga sede da fazenda virou depósito onde o café, embalado em sacas de couro cru, espera os tropeiros que o levarão até a estação de trem do Desengano. Naquele início de safra, o espaço ainda encontrava-se bem vazio e a primeira remessa ainda esperava pelas mulas de José Bento.

No centro, o terreiro, coração da fazenda, onde nada passa despercebido, visível de todos os cantos, por onde todos circulam e todos sempre tem algo para fazer. Estar no seu centro e olhar para o poente significava deparar-se o tempo todo com o poder à sua frente, a clausura da senzala às suas costas e muito serviço sob seus pés. Acima da altura de seus olhos, ele, o Barão; acima de sua cabeça, a cruz e, acima do telhado, rasgando o céu, as pontas das palmeiras imperiais.

Num dos cantos, as tulhas, àquela época ainda quase vazias.

Em outro, mais adentrado no quadrilátero, visível de todos os cantos do terreiro, o velho tronco com suas argolas de ferro.

Na varanda da frente, só usada para receber visitas importantes cada vez mais raras, as palmeiras imperiais como sentinelas daquele espaço sem tempo.

– Quéde o Antero e o Prudente, Clementina?

– Vô chamá, sinhô! – a negra, depois de acordar Antero no quarto dos fundos, desce as escadas da varanda, cuidando dos degraus irregulares que, à falta de luz, já lhe torceram o pé mais de uma vez. Bate à porta do porão e, antes que fale qualquer coisa, escuta:

– Já tô indo, negra velha! – voltando-se para o lado, sussurra – Espera eu sair, dispois suncê sai, mas não espera clarear.

Em pouco tempo, administrador e feitor já se encontram ao lado do Barão:

– Bom dia, Barão!

– Antero, quando é que o Zé Bento vem? Se não pegar trem dessa semana, só daqui a dez dias.

– Amanhã, Barão, terça. Mas não dá tempo de secar o café do terreiro. Só pra semana. Aí dá para arrear cem sacas, Barão.

– Então, pode começar a lida mais cedo, hoje. Secar o máximo de café. E rezar para não chover até terça que vem.

– Certo, Barão – Antero volta-se para o feitor – Prudente, abre a senzala e manda Inês fazer café pra tropa e pega os tabuleiros de broa lá no porão. Se deixar em qualquer lugar, essa negrada dá jeito de comer tudo.

O Barão retoma a palavra:

– E pode dar uma folga no sábado se eles derem conta, Antero. Mas coloca todos para trabalhar no eito: velhos, o pessoal das roças e da criação.

Os raios de Sol que atravessam as grades de taquaras ainda não são fortes o suficiente para acordar os cativos, mas a voz de Antero, sim. Aos poucos, vão fazendo fila ao longo da senzala; alguns correm pro mato para esvaziar as bexigas antes que a chamada comece; outros, zonzos de sono, não entendem porque estão sendo acordados uma hora mais cedo. Em pouco tempo, todos estão perfilados em frente à senzala.

– Barão mandou dizê qui hoji o trabaio tem qui rendê mais. Se nois carregá todas as mula do Zé Bento, sábado não tem eito nem terreiro. Vai sê dia di discanso. Vamo! Puxa a reza, Filismino:

– Padri-nosso qui estaizi nos céu/Sanificadu seje vossu nomi/ Seje feita vossa vontadi/ Ansim na terra como nu ceu/ O pão nossu di cada dia nus dai hoji/ Perdoai nossa dívida ansim como nois perdoamo os nosso devedô/ E não nus deixei caí em tentação/ Maisi livrainu du mar/ Padri-nosso qui estaizi nos céu/ Sanificadu seje vossu nomi/ Seje feita vossa vontade/ Ansim na terra como nu ceu/ O pão nossu di cada dia nus dai hoji/ Perdoai as nossa dívida ansim como nois perdoamo os nosso devedô/ E não nus deixei caí em tentação/ Maisi livrai-nu du mar/Padri-nosso qui estaizi nos céu/ Sanificadu seje vossu nomi/ Seje feita vossa vontade/ Ansim na terra como nu ceu/ O pão nossu di cada dia nus dai hoji/ Perdoai as nossa dívida ansim como nois perdoamo os nosso devedô/ E não nus deixei caí em tentação/ Maisi livrai-nu du mar Amém.

– Sarve Nosso Sinhô Jesus Cristo! Sarve! – Prudente puxa o coro.

– Sarve! – respondem os crioulos.

– Salavá! Saravá! – Chico Benguela e outros africanos também respondem.

– Para sempre seja louvado! – Prudente fecha a reza.

Terminada a oração, o café dos grãos inservíveis é servido em grandes bules, o mesmo com a broa de véspera. Em pouco tempo, só farelos sobre os tabuleiros.

– Licença, sinhô.

– Já tá aqui, Chico Benguela? Fala?

– Balãozim vai dexá songo, sinhô?

– Num sei, Chico. Si o serviço num rendê, certo que não. Vamo a vê! Quem é di roça, roça; quem é di terrêro, terrêro e o resto, cafezar! – e, virando-se para a fila indiana que começava a marchar em direção aos cafezais da pedreira, grita: Semana toda tem qui enchê cinco cesto di arqueire pro terreiro. Si não, num tem forga sábado! E sem grão verde! – essa última, tarefa impossível, bem sabe Prudente.

Até aos cafezais, uma hora de marcha num ritmo que o Sol nascente ainda permitia. De barulho, apenas os canários que chamam o dia e o arrastar de dezenas de passos sobre a terra seca. Vez em quando, um farfalhar no mato.

– Nhorrã! Nhorrã! – Chico Benguela não se contém de pavor.

– Adonde, Chico? Num tem nada! Ela ficô cum medo di suncê. Já foi!

Em qualquer lugar, cobras são cobras. E quando seu veneno deixa sequelas, acama por semanas e quase faz perder a perna, resgata a língua materna – Nhorrã! – Após o susto, retomam a marcha e Inácia, vigilante, coloca-se atrás de seu parceiro de lida e de vida, agora um pouco mais manco.

Logo, cada escravo assume sua carreira de arbustos. Feitos os montículos com folhagens e galhos para reter os grãos que caem, engancham a peneira à cintura. Mãos nuas puxam dos galhos as bolotas vermelhas e arroxeadas. Pedaços de galhos, folhas, tudo vai para o trançado de varetas que todos apoiam em seus quadris. Peneira cheia, tudo ao ar. Primeiro caem os grãos, o refugo recobre o café e as mãos em concha o jogam ao chão; os grãos vão para os cestos.

E a rotina se repete até a hora do almoço que, naquela semana, durará menos tempo, a folga prometida. A carroça com gamelas de angu, feijão e água não tarda, trazida pelas pretas Ana e Maria. Junto com elas também vem Joaquim, menos de um ano, nos braços de Maria, que o entrega à mãe, Isabel, ávido pelos seios que já vazam. As carreadoras aproveitam para se juntar ao grupo dos trabalhadores do eito e todos comem juntos, os feitores apartados, sentados nas sombras das fileiras.

Chico Benguela joga um punhado de sua comida no chão antes de levar a primeira porção à própria boca, o que provoca uma imediata indagação de Pedro Mina.

– É prus amigu d’além – a resposta é olho no olho.

– Seu Chico parece que nunca viu cobra! – Cosme, zombeteiro, quebra o silêncio da fome. O comentário arranca alguns risos abafados.

– Lespeita, luleque! Suncê acha qui nasci com pelna ansim?

– Discurpe, seu Chico! Que foi que o sinhô gritou?

-Nhorrã, corba di veneno. Picô eu na minha tera.

– Como que foi, seu Chico?

– Nois tava em fuga dos inimigo. Ela esculo, invadiro ardeia pra pegá nois discravo. Eu cori, cobra picô eu. Senti muita dô, pelna inchô e num cori mais. Aí elis pegô eu, fio i pai. Levô nois pla quitanda, pla feila.Tlocô eu pu cachaça, cachaça du Blasil. Dispois, andemos dia até polto. Cluzemo lio e mata. Num sei como vivi. Nunca viu má. Uoma. Muito medo. E vim palá aqui.

– Quem qui ti pegou, sô Chico?

– Nossu inimigu du nolte. Eu ela ferêro, fio do soba. Tela di lamba. Eu ia vilá soba tomém, um dia…

– I nomi Chico Benguela?

– Ansim qui cheguemo no polto. Dia di São Flancisco. Vim do polto di Benguela, fiquei Chico Benguela. Eu quelia meu nome di vorta: Itombe.

– Quem qui veio junto com o sinhô? Seus fio, quédi?

– Nós foi sepalado no polto. Num sei pla onde foi. Kala ni hauxi. Eu tenho doença… Renda. Sodade. Aiué… Mas suncê, Cosmi, nasceu aqui, tem solte. Num peldeu fio nu caminho.

Inácia intervem na conversa:

– Eme tuala nikamona. Eu tenho fiinho. O muene kukata. A merma dô…

– Sunceis era casado na África?

– Não, nois conhecemo na ingolda do polto.

– Ingorda? Qui nem qui porco?

– Isso, nois chegô muito maglo, quasi molto. Si não faiz ingolda, sinhô num compla. Candu nois já tava no ponto, o pai do sinhô complou nois, né, Inácia? Só nois. Num quiz tlazê nossos fio…Ô dô! Aiué!

– É…Eu falou: Van’ami aginzola… Meus fio mi ama…Suncê dissi: Etu ki tuala ringi ni amona… Nois num tem mais fio… Aiué!

O feitor e os capatazes acabam por adormecer à sombra dos cafezais do pé do morro, do que Cosme se aproveita para alongar a conversa:

– Conta mais, pai Chico!

– Eu ela umbundo, fio do soba. Ela ferêro, eza pursêra qui ó! Eu fizo no Áflica. Mia lunga. Lunga qui pai deu candu mureu jaula da quitanda. Faize chuvê e pranta cresce. Kiximbi. Muito pudê. Candu inimigu pegô nóis, iscondi malunga nu meiu das corente disclavo. Eu manca muito caminhada até polto. Peguemo balco inté navio. Eu num sabi nadá, casi mori. Uoma! Nois ficô tempo todo polão, pôca água, pôca cumida. Muita noiti e muito dia nu má. Uoma. Nois só comia karima, falinha di mandioca i pôco di calne seca. Meus fio cumia plimelo. Só dispoisi eu cumia sobla. Denti caiu tudo. Disêro qui ela mar di Luanda. Maizi no Áflica eu tinha todos denti. Ela mar du má. Nu polão, homi ela sepalado das muié, num pudia chegá pelto. Malinhêlo castigava. Nu polto du Blacuí eu viu Inácia…

– …Eu ela Nzinga. Mudalo nomi pla Inácia.

– Nu má asveizi nois uvia baluio di noiti. Coisa pesada caindu nu má. Notro dia nois num via maizi malungo. Uoma. Eu num pudia pegá huaxi. Num quilia murê nu má. Lugá di Itombe é tera filme. Lugá di vivê é lugá di murê. Muita dô di bariga. Asveizi balco mixia muito. Candu cheguemo us homi du polto num sabia pluquê eu suria. Num palava di surí. Itombe num mureu nu má. Eu suria. Num tinha maizi denti maizi suria. Levo nois pla tlapichi e deu cumida nois dia i noiti. Dispoisi di simana sinhô paleceu. Num gostô minha boca maizi eu ela jovi i tava maizi folti. Complou eu i Inácia. Só nois. Nosso fio sinhô num quisi. Aiué! Nois num sabi inté hoje ondi elis folo. Ngola. Cacuco. Bango. Tudo nu mundo.

– I suncê, mãe Inácia? – Cosme olha de lado, feitor e capatazes continuam seu cochilo.

– Meu nomi ela Nzinga. Guera cabô cum aldeia. Us qui vivêlo foi tudo plu Cassanje. Fumo di canga nu pescoço e corente nus pé. Muito dia nu mato inté chega fêla. Lá vindia di tudo, inté isclavo. Dispoisi nois foi pla polto di Luanda. Maisi dia di pé nu mato. Uoma! Medo di homi blanco cumê nois. Uoma! Medo di murê nu má. Muito dia nu má. Só falinha pla cumê, pôca água. Balco bambão. Às veizi cumida voltava tudo. Kikumbi. Muito malungo ficô nu má. Amigu. Nu Blacuí sepalô eu i meu fio Bango. Aiué! Bango, meu fio! Aiué! Chico contô eu qui peldeu us fio tomem. Ficalo tudo pla tlaisi. Aiué! Chico escola eu. Eu escola Chico. Ansim nois vivi. Aiué! Maisi dispoisi mãe di sunceis mureu nu palto. Sinhá Ineis batizô sunceis: Cosmi i Damião. Ngongo! E eu cliei sunceis. Aiué! – Inácia tem os olhos enevoados de lembranças e catarata.

– Ibeji! – intervem Paulo Mina. Na minha terra vanssuncêis é Ibeji. Vanssuncêis é dois i é um. Fios di Oxum. Vanssuceis cura feitiço qui nem os santo.

– Suncê uviu isso, Damião?! Nois é curandêro!

– Uvi, Cosmi! – Damião arregala os olhos. Maisi num quirdito. Minha Nossinhora! Meu São Binidito! Meus santo é católico!

– Suncê tá inganado, Paulo! Curandêro aqui é Pai Chico! Curandêro i adivinhadô!

O gemido de Inácia havia despertado Prudente:

– Ara! Levanta cambada! Serviço vai atrasá! Ansim num vai tê forga no sábado! – O diálogo é interrompido e o serviço, retomado. Cada qual havia parado a uma altura diferente de sua carreira. Como de costume, mas discretamente, os mais novos assumem as carreiras atrasadas dos mais velhos, estratégia da qual os feitores até então não haviam se dado conta.

– Ô Cosme, por quê suncê tá nessa carreira? – Prudente lança um olhar mais irritado do que desconfiado.

– Xi, sinhô! Tô errado… Cosme disfarça – Sô Chico, vamo distrocá.

Morro abaixo, o ritmo é irregular. Alternando um escravo mais velho com um mais jovem nas carreiras de pés de café, esses vão acelerando ou desacelerando conforme o vagar daqueles. E ai dos mais novos que não respeitassem a regra, Meu cinto vai vilá cobla i ti picá, luleque, era a ameaça de Chico Benguela ou dos outros idosos. No pé do morro, acabam por chegar quase juntos e já marcham para as outras carreiras, ainda salpicadas de vermelho e roxo.

Morro acima, aproveitam para ir preparando os montículos que irão reter os grãos. Lá, o trabalho de descida é retomado, o mesmo ritmo compensado entre velhos e novos, sem chegar a igualar as posições para não despertar a desconfiança dos feitores. A estratégia vira hábito e o ritmo mais lento fica naturalizado. Mas a promessa de folga no sábado exige um pouco mais de cada um, inclusive de Seu Chico Benguela. A cantoria surge naturalmente:

“Terreiro tamanho

Cidadi sem fim

Tanto jonguêro di fama

Corri di mim”– cantam algumas carreiras.

“Terreiro tamanho

Cidadi sem fim

Tanto jongueiro di fama

Corre di mim” – respondem as outras.

A lida fica mais leve. Por vezes, quebrando a monotonia, um escravo puxa o desafio:

“Macaco véio, macaco véio

Cafezar já morreu

“Comê u quê? Comê u quê?”

A resposta não tarda:

“Macaco num morri com o chumbo

Morri no laço de batê”.

Quando se dão conta, a cota de cinco cestos de alqueire já está cumprida. Hora de voltar, a secagem espera. Mas a cantoria puxada por Chico Benguela não:

– “Diabo de bembo. Não dexô eu vestí carça”.

– “Não dexô vestí camisa”.

– “Não dexô vestí chapéu”.

– “Diabo de bembo. Não dexô eu vestí carça”.

– “Não dexô vestí camisa”.

– “Não dexô vestí chapéu”.

Mais de hora de caminhada, a chegada já é com o Sol se pondo por entre os topos das palmeiras imperiais, a luz oblíqua lançando as sombras alongadas dos negros pelo terreiro. O sino toca repetidas vezes:

– É as Ave-Maria. Sarve Nossa Sinhora!

– Sarve! Salavá! Saravá!

O sino cessa, o silêncio se impõe por pouco tempo. É a vez de Cosme:

“Com tanto pau no mato

Imbaúva é coroné”.

– Silêncio, Cosme! Vai incomodá o Barão! – Prudente não permite que o jongo seja respondido.

– Deixa, Prudente! É bonito de ouvir! Deixa! – uma voz macia vem de uma das janelas dos quartos da casa-grande.

– Muda a cantoria negrada! Sinhazinha mandô continuá! – ordena Prudente.

Enquanto cantam, a lida não para. Sol que desce, lonas que se levantam. O café recém-colhido, depois de esparramado no terreiro, é coberto contra as improváveis chuvas do início de maio. Ato contínuo, todos migram para a catação. As tábuas de sucupira, todas tomadas de grãos e mãos negras, mudam de cor. À luz das candeias, o jongo ainda se ouve:

– “Aquele diabo dibembo zombou di mim

Num tenho tempo di abotoá minha camisa,

Aquele diabo di bembo zombou di mim”

– Saia já dessa janela, menina!

– Já vou, mamãe! – Antônia se tarda um pouco mais observando o trabalho sem fim dos negros reunidos em torno da mesa e dos moinhos de pilões.

– Tonica! Cadê essa menina!

– Aqui, mamãe! A senhora precisa de mim?

– Você sabe de suas irmãs?

– Maria do Rosário estava na capela e Leocádia está no quarto com a Dita, mamãe.

– O querosene está acabando. Pegue um pouco mais na despensa, Tonica. E vem me ajudar a colocar linha nessa agulha. Parece que o buraco diminuiu – pede D. Inês, enquanto franze o cenho em vão.

– Que é da chave da despensa, mamãe?

– Tome! E não se esqueça de trancar de novo.

Antônia retorna:

– Nossa, mamãe! Quanta quitanda diferente nas prateleiras! Bacalhau, vinhos, licores, geleias… até uísque! A senhora vai dar uma festa, mamãe?

– Ideia do senhor seu pai, minha filha. Mandou buscar lá na cidade. Ele vai receber o senhor Benevides, do Banco do Brasil. Seu pai mandou um telegrama para o senhor Aureliano. Ele está vindo às pressas lá do Rio de Janeiro. Deve de chegar no trem de amanhã. O senhor seu pai vai mandar a banda tocar e já chamou o padre para rezar missa na capela. E mandou matar um capado.

– Nossa, mamãe! Vai ser uma festa! E eu não tenho nenhum vestido!

-E o que você acha que eu estou adiantando aqui? Anda, pega a fita lá em cima da Singer. E tem outra novidade. Sabe quem está no escritório agora proseando com seu pai?

– Proseando com papai? Não, mamãe.

– O Felipe, filho do dono da venda da Estrada do Werneck. Sabe quem é, minha filha? – D. Inês exagera na casualidade da voz.

– Não, minha mãe – Antônia olha para o outro lado, sem conseguir disfarçar uma leve hesitação antes de responder.

– Pois então. Mas pelo jeito ele te conhece… Vai servir um refresco de maracujá com biscoito para eles. Vai!

– Claro, mamãe!

Antônia agora não hesita, se agita. Sai do cômodo de costura direto para a cozinha, não sem antes dar uma furtiva olhada em direção à sala, mas não consegue ver ou ouvir o que se passa no interior do escritório. Na cozinha, pede a ajuda de Clementina. A velha escrava para de debulhar o milho e vai buscar a bandeja que Antônia não encontra:

– Aqui, menina! Minha Nossinhora du Rosário! Sinhazinha tá moiando tudo! Ansim, qui qui moço vai pensá di suncê?

– Moço? Que moço?

– Ih! Ih! Ih! Vai pensá que sinhazinha num sabe nem serví um biscoito! Qui num servi pra casá!

– Ah, Clementina! Dá isso aqui! – Antônia vai corredor afora, bem devagar, com os copos até à borda, mas acaba por entornar o refresco, respingando sobre os biscoitos. Volta para a cozinha, ainda mais agitada:

– Me ajuda, Clementina! – Tonica senta na banqueta encostada contra a parede, sem parar de tamborilar sobre a mesa. Clementina limpa a sujeira, troca os biscoitos por outros secos, serve apenas meios copos de refresco e coloca a jarra na bandeja bem no centro.

– Sinhazinha qué qui Clementina levi? Clementina podi separá tiquinho pra sinhazinha levá pra trais da irguêja dispoisi da missa di domingo? Aí sunceis comi em paiz.

– Não, me dá isso aqui. E não vá dar com a língua nos dentes, Clementina – Tonica parte, agora um pouco mais lenta, ouvindo ao fundo a negra: Ih! Ih! Ih!.

Antônia volta pelo outro corredor, o dos quartos das irmãs, passa pela sala de jantar quase tropeçando no tapete enrugado e, por sorte, encontra a porta do escritório apenas encostada, o que lhe permite abri-la com a ponta do pé. Felipe levanta-se de um impulso:

– Posso ajudá-la, senhorita? fala Felipe, levantando-se.

– Não precisa, senhor Felipe – eles se esbarram, o que faz com que a segunda leva de biscoitos fique também encharcada. Ai, minha Nossa Senhora! Eu vou buscar um pano.

– Perdão, senhorita Antônia. A culpa foi minha.

– Eu já volto – Antônia sai, encosta a porta mas, ao perceber que a conversa é retomada, aguarda:

– Como eu ia lhe dizendo, senhor Felipe…

– Pois não, senhor Barão!

– Como eu ia lhe dizendo, o mundo tem uma ordem, uma sequência certa dos eventos. Depois do plantio vem a colheita. Fevereiro só chega depois de janeiro. Concorda comigo, senhor Felipe?

– Sim, Barão!

– O filho vem depois do pai, que só pode vir depois do avô. Nunca antes!

– Certo, Barão!

– Então, você acha que a janta sai antes do café da manhâ?

– De jeito nenhum, Barão! – Felipe não entende a pergunta mas responde de imediato, sem demonstrar seu estranhamento.

– Você ainda não entendeu, não é? Vou ser mais claro. Eu tenho três filhas. Senhorita Maria do Rosário tem vinte e quatro anos, senhorita Leocádia tem vinte e um e Toniquinha, quer dizer, senhorita Antônia, tem dezoito. A senhorita Maria do Rosário é o café da manhã e o senhor veio me perguntar pela janta? Na minha casa, o café da manhã sai primeiro, o almoço depois e só depois dessas duas refeições que o jantar é servido! Entendeu agora? – o Barão levanta-se, dando a conversa por encerrada – Senhor Felipe, mande meus cumprimentos ao senhor seu pai, seu Zeca!

– Sim, Barão!

Felipe levanta-se, atordoado. Não tem reação ante a tão firme e inusitada resposta aos seus anseios. Antes que alcançasse a porta, porém, Antônia já havia atravessado a sala de jantar e chegava ao quarto de costura, deixando pelo caminho respingos de maracujá, copos e bandeja pelo chão.

– O que houve, minha filha? – D. Inês se levanta para acudir Antônia, em prantos.

– Mamãe! Fala para mim que eu valho mais que um prato de janta! Fala!

– Como, minha filha?

– Fala, mamãe! Fala que eu valho mais que um prato de janta!

– Quê isso, minha filha. Você vale muito mais que um prato de janta!

Já na varanda, o Barão se despede de Felipe:

– Mande lembranças ao seu pai, senhor Felipe. Diga a ele que qualquer dia passo lá para tomarmos um café.

– Obrigado, senhor Barão – Felipe desce as escadas, olhos nos degraus. Recebe as rédeas das mãos de Juvêncio e faz um esforço maior que o habitual para montar no cavalo. Juvêncio vai ao lado, mostrando o caminho por entre as fileiras de palmeiras imperiais, até a porteira, onde no alto se lê: Fazenda Santo Antônio.

Ao perceber que o convidado partira, D. Inês vai ao encontro do marido, ainda na varanda:

– Então, meu marido, o que o rapaz queria? Ele chegou aqui de terno bem cortado, todo perfumado e bem nervoso. Se enganou, disse que queria falar com a Tonica mas logo em seguida emendou, dizendo que queria lhe falar. É o que eu estou imaginando, meu marido?

– É, sim, Inês. Um petulante. Ainda mais sendo filho de quem é, aquele vendeiro que vive me roubando café! Ainda vou conseguir descobrir quem está me roubando aqui na fazenda. E vai ser tronco! – o Barão fecha à chave a imensa porta de canjerana.

– Cuidado, Alfredo! Você não tem prova, meu marido. E a Tonica pode ficar muito triste com toda essa história. Ela gosta do rapaz.

– Gosta da onde, Inês? Deve ser da missa. Você não está dando asa para isso, não é, Inês?! Não está escondendo namorico de mim, não é?

– Eu, Alfredo… claro que não. Onde já se viu uma coisa dessas, meu marido.

– E além do mais, você sabe o que eu penso: pra sair a janta, primeiro tem que sair o café e o almoço!

Sim, meu marido – num tom de voz baixo e grave, D. Inês acata.

Já no outro dia pela manhã:

– Anda, crioulo! 0 trem já deve di está pra chegá! O dotô Oreliano num vai gostá de ficá esperando na estação. Acaba logo de arriá esse cavalo, Cosmi! Você cunsertou a roda da charreti como eu mandei?

– Sim, sinhô! Cunsertei, sim! Tô indo! Inté lá é só uma horinha! Tô indo! Inté, sô Prudenti!

Antes que Cosme chegasse a montar na charrete, Tonica se aproxima e lhe sussura um recado, enquanto entrega um pequeno papel dobrado.

Cosme parte a toda velocidade, tentando desviar dos inúmeros buracos da estrada de terra. Para rapidamente na venda da estrada, apeando sem nem mesmo prender o arreio e volta no outro pé para a estrada. Antes mesmo do tempo previsto, já se encontra a postos para receber o visitante na plataforma do Desengano.

– Dotô Oreliano?

– Sou eu. Você é da fazenda Santo Antônio?

– Sim, sinhô dotô. Dá qui eu carrego pro sinhô!

– Então, vamos embora! Mas antes vamos entrar em Vassouras um pouco.

– Sim, sinhô.

Mais tranquilo, Cosme guia com cuidado, evitando o desconforto dos solavancos do terreno. Em breve, está na área central de Vassouras, no alto da colina. Contorna a praça da cidade, parando a charrete na sombra. Aureliano entra em uma das lojas defronte, enquanto Cosme é atraído pelo burburinho no coreto da praça. Aproxima-se aos poucos, procurando espaço mais próximo daquele homem de barba, centro das atenções de algumas dezenas de pessoas. Com um discurso inflamado, divide a assistência, como se via pelos meneios contraditórios das cabeças. Inclinando-se na grade de ferro e fixando-se alternadamente nos olhos de cada um dos presentes, busca aprovação, fosse pelo argumento fosse pela intimidação. Cosme não resiste e cutuca um dos negros assistentes:

– Quem é esse?

– Silva Jardim. Ele tá dizendo qui Dom Pedro tem qui renunciá.

– Renunciá? Qui qué isso?

Sinopse Completa

Ambientado em uma fazenda de café do Vale do Paraíba e na cidade do Rio de Janeiro, o livro narra a história de Cosme e Merenciana durante a Abolição, mostrando a transição do Brasil do trabalho escravo para um estado “livre”, e revela as estratégias de sobrevivência e resistência da população negra entre a escravidão, o racismo e a violência. Nhorrã, que significa cobra em umbundo, simboliza a trajetória do povo negro, que se esgueira entre os chicotes da fazenda e os cassetetes da capital mantendo sua dignidade e ancestralidade. Elementos como jongo, candomblé e capoeira surgem como formas de resistência cultural contra o racismo brasileiro, devolvendo em forma de beleza, afeto e vida toda a opressão sofrida ao longo de séculos de escravidão. NHORRÃ: RASTROS, CAMINHOS E DESCAMINHOS DA ESCRAVIDÃO é fruto de muito estudo e escrito com profundo respeito à história do povo negro, sem perder de vista uma proposta política apresentando duas trajetórias individuais com amplo significado coletivo.

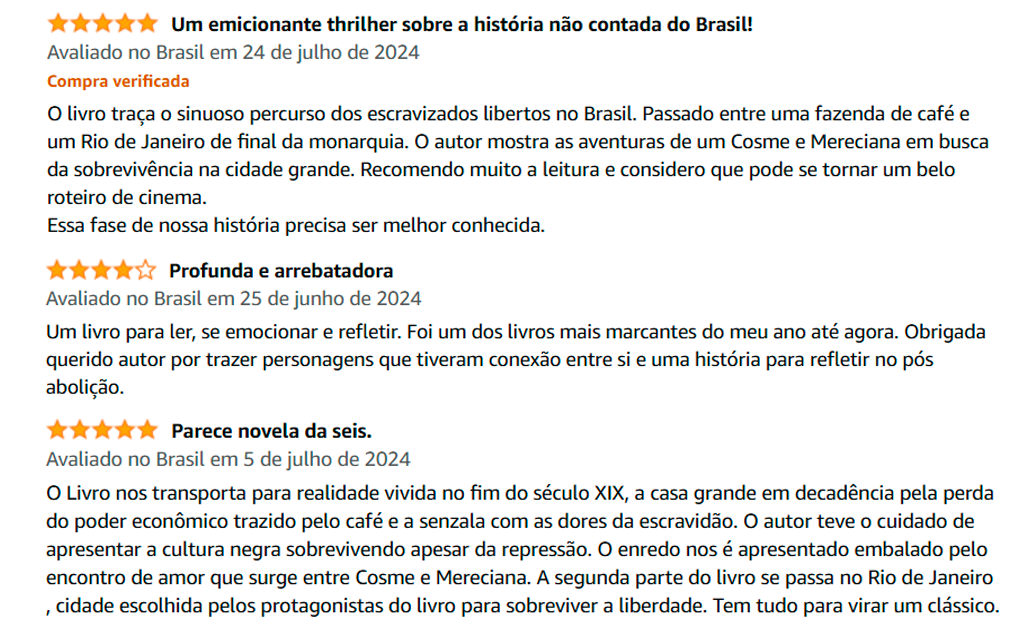

Algumas Avaliações e link na Amazon

Se você chegou até aqui quer dizer que está gostando! Deixe seu comentário que respondo em breve.

Veja todos os detalhes, avaliações e adquira seu exemplar na Amazon.

Coletânea 2023 – Contos e Resenhas

Autor: Marcelo Elo Almeida

Formado em Ciências Sociais, 56 anos, carioca, contista e romancista.

Nhorrã, rastros, caminhos e descaminhos da escravidão é seu romance de estreia, onde ele analisa a passagem do trabalho escravo para o dito livre no Brasil do oitocentos.

Instagram: @marcelo.eloalmeida

Nhorrã na Amazon | Voltar para os Livros de Nossos Escritores