Marcelo Elo Almeida – Coletânea 2023 – Contos e Resenhas

Contos | Oxalá | Treinamento de Preto | Bolinhas de Guaraná | Resenhas | O Crime do Cais do Valongo | Meu Pé de Laranja Lima | Via Ápia | Dom Casmurro | O Som do Rugido da Onça | Conheça a Obra Nhorrã

Esse artigo tem versão em PDF para ler off-line e compartilhar, baixe-o aqui.

Clicando nas fotos dos livros te levará a mais detalhes no site da Amazon.

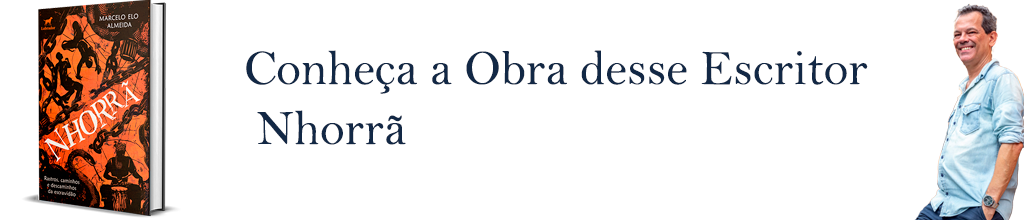

Um Amigo que a Literatura me Apresentou

Conheci o Marcelo em um curso para escritores. Desde então, fizemos vários trabalhos em conjunto, como as suas resenhas par o Literato Dente-de-leão. Ele iniciou sua jornada de resenhista aventurando-se em leituras não convencionais do seu gosto habitual, lendo os livros dos seus colegas de curso e gentilmente resenhando-os.

Marcelo diz que a experiência tem sido gratificante. Segundo ele, aprende uma série de coisas que não lhe chamariam a atenção, abrindo-lhe um novo horizonte, aguçando-lhe o prazer de ler e a habilidade de escrever.

Suas resenhas são indefectíveis: profundas, com um olhar ambíguo de leitor e escritor. Assim, posso afirmar que a nossa parceria deu muitíssimo certo!

Além dos diversos contos que nos fazem mergulhar na pequena estória e disfrutar de emoções, sentimentos e as vezes de algumas lágrimas.

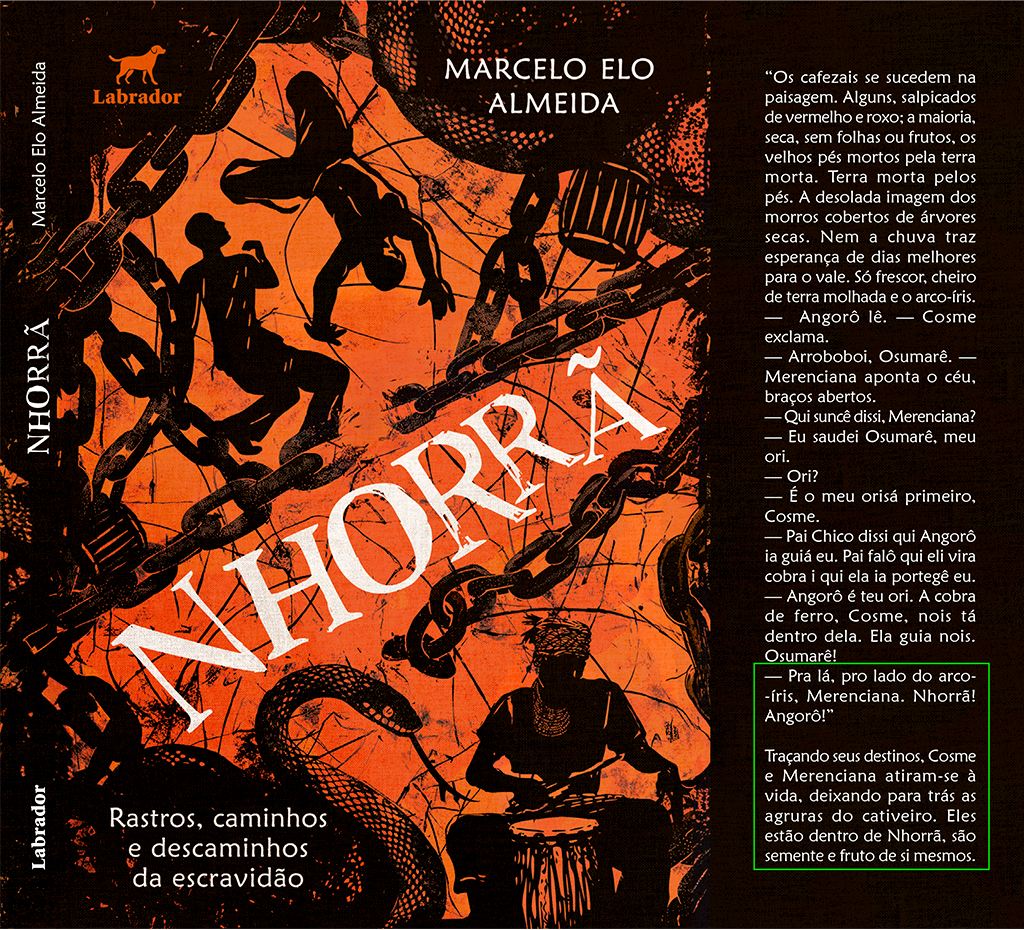

Lançamento do Livro Nhorrã, rastros, caminhos e descaminhos da escravidão

Marcelo está lançando seu livro Nhorrã no dia 13 de maio de 2024, nas plataformas on-line. Presença confirmada na Flist – Feira Literária de Santa Teresa – RJ nos dias 18 e 19 de maio, no Parque da Cidade, acesse e o site flist.org.br para mais informações. Noite de autógrafos na Livraria Travessa de Botafogo no dia 29 de maio a partir das 18:30.

Instagram: @marcelo.eloalmeida

Confira na Amazon!

Sucesso sempre, meu amigo!

Boa leitura a todos!

— Vem, vem, vem. Anda, Mizael. É por aqui. Eu inspecionei antes, de dia. Segue meus passos – num sussurro, Paulo orienta no escuro. Apenas uma luz de lanterna, amarela e fraca, a iluminar o caminho. Com um pé-de-cabra consegue, com muita facilidade, arrombar a frágil porta de madeira que guarda aquele terreiro de periferia.

— Que maravilha! Olha isso, Mizael! Estão todos os demônios juntos aqui. – Paulo joga o foco da lanterna em cada imagem, dispostas nos cantos do templo de umbanda. – É hoje que a gente arrebenta com eles todos.

— Em nome de Jesus! – Mizael se exalta e é logo reprimido por Paulo, exasperado.

— Xiiiiiiiii. Cadê o porrete, Mizael? – em sussurro.

— Toma esse aqui, pastor. Eu ungi ele no último culto.

— Boa, Mizael. Eu ilumino, e você mete o porrete. Primeiro esse aí do cavalo. Vai. Isso! De novo! Deixa tudo em caquinhos! Que foi isso, Mizael? Tá endemoniado? Por que você relinchou?

— Eu, pastor? Eu não. Não tô nem ofegando…

— Vai. Vamos continuar o serviço. Esse próximo aí, com as flechas no corpo.

— Oxóssi, presente.

— O que é que você disse?

— Eu? Nada, pastor. Eu tô quieto. Pastor, eu tô ficando com medo.

— Medo, Mizael? Cadê sua fé, irmão? Vamos, coragem, homem. Senta o porrete. Isso, coragem. Ótimo. Esse capeta não atormenta mais. Agora esse outro, com um raio na mão. Que foi isso, Mizael? – Paulo é pego de surpresa por um grande estrondo que ressoa por todo ambiente.

— Parece um trovão, pastor Paulo.

— Mas a noite está cheia de estrelas? Como pode?

— Pastor, a gente já tá acabando?

— Calma, Mizael. Só mais dois.

— Pastor, tá chovendo aqui.

— Oxumaré, presente. —O que você disse? Chovendo! Como? Anda, Mizael! Vamos acabar com isso. Começou a chover, e esse imóvel de pobre tá cheio de goteira. Rápido. Agora essa estátua aí com um arco-íris na cabeça.

— Pastor, tem uma cobra aqui, pastor. Eu não vou quebrar essa não. A cobra tá na frente.

— Tá bom, deixa pra lá. Vamos pra última. Agora aquela lá, com um estandarte na mão, escrito Oxalá. Em nome de Jesus! Vai.

— Me chamastes, Paulo?

— O que você disse, Mizael?

— Eu não falei nada, pastor.

— Paulo, Paulo, por que me persegues?

— Tá brincando comigo, Mizael?

— Eu, pastor?

A voz concomitante de Mizael com aquela frase que vinha não se sabia de onde deixa Paulo atônito. Voltando-se novamente para a imagem de Oxalá, Paulo quase cega com tanto brilho que emana dela, mas não a ponto de não poder vislumbrar a escultura à sua frente: mãos estendidas, abertas, manto branco e um semblante negro. O rosto o confunde em um primeiro momento, mas o coração, vermelho pulsante, e a intensa luz, os quais ocupam o centro da visão, não lhe deixam dúvidas: Jesus o encara severamente.

— Quem é você? É enviado do Satanás?

— Como quem sou eu, Paulo? Não me reconheceis? Logo vós, que pregais sempre em meu nome? Falais sempre da minha vinda, que ela está próxima. Então, aqui estou.

— J-J-Jesus, meu Senhor? Não é possível.

— Por que não? Não vos considereis digno de mim? Eu vos pergunto novamente: Por que me persegues, Paulo?

— Eu vim aqui para destruir Satanás, meu Senhor.

— Destruir Satanás? Aqui? Neste terreiro do bem? Paulo, Paulo. Eu me apresento de muitas formas. Essa imagem que você iria destruir é Oxalá. Fui transformado em orixá e aceito em outra religião, de outra matriz. Por que não me aceitais também?

— Senhor Jesus, perdão…

— Chame-me de Oxalá!

— Hein?

— Chame-me de Oxalá!!!! –a voz-trovão ecoou.

— Sim, Oxalá, meu senhor. Eu vos peço perdão, Oxalá Senhor Jesus.

— Assim tá bom. Mas…

— Mas o quê, Senhor Oxalá?

— O que vós faríeis com alguém que me insultasse do jeito que vós me insultastes?

— Eu o castigaria, meu Senhor Oxalá Jesus Cristo.

— Como?

— Eu o faria sentir o meu poder, quer dizer, o seu poder. Eu faria com que ele visse o seu reino, a sua glória em seu próprio corpo, meu Senhor.

— Bem pensado, Paulo. Então, vamos lá.

Paulo, até então extremamente excitado, confuso e maravilhado, começa a acalmar-se lentamente, baixando o peito aos poucos, retomando a respiração normal. Passa para um estado de sonolência, fecha os olhos, braços estendidos ao longo do corpo, a cabeça recostada no peito, mas as pernas firmes. Parece cochilar, mas se encontra em relaxamento quase total, em um estado alfa. Seus braços começam a movimentar-se lentamente, alternando movimentos para frente e para trás. Seus pés começam a se mexer, primeiro hesitantes; depois, traçados giratórios vão se acelerando, um pé apoiando o outro para que o equilíbrio não se perca, os braços continuam a girar, mas, agora, vão até a cabeça e retornam à cintura, aos joelhos e voltam à cabeça. O movimento acelera, cada vez mais. Perde a noção de tempo, de espaço. Durante horas, Paulo encontra-se em transe, sozinho, abandonado por Mizael.

No dia seguinte, Paulo, ainda grogue de sono, ou do transe, aos poucos passa a se lembrar de como foi parar naquele terreiro, vestido de branco, cercado de imagens de orixás que o encaram, Oxóssi, São Jorge, Oxumaré, Oxalá, todos parecendo lhe sorrir.

— Onde você vai, Daniel?

— Treinar com uns amigos lá no campinho.

— No campinho? A essa hora?

— Não tem perigo, mãe. Agora lá tá iluminado.

— Sei. E quem vai com você? Não é aquele marginalzinho do Miguel não, né?

— Não, mãe.

— Claro, a mãe deve ter ficado com medo dele morrer e mandou ele pra casa da vó. Tudo bem. Pode ir. Tá levando documento?

— Não precisa, mãe. É logo ali.

— Precisa, sim. Anda. Vai lá dentro e pega a identidade.

— Ninguém anda com identidade no bolso. Meus colegas vão me zoar muito.

— Podem zoar à vontade. Se a polícia te parar? Você mostra que tem nome, tem mãe.

— Tá bom, mãe.

— De camisa branca? Eu já não te falei? Quando for sair à noite, tem que ir de roupa escura, preta de preferência. Tem que ser igual à sua pele…

— Já sei, mãe: se eu tiver que correr no escuro ninguém vai me ver. Tá bom, vou lá dentro trocar.

— E se tiver que correr, corre em ziguezague. Entendeu?

— Entendi, mãe.

— Pega aquela lisa, sem estampa. Fica mais discreta.

— Tá bom, mãe. Que saco!

— O que foi que você disse, Daniel?

— Nada não, mãe…

— E se a polícia te parar, como é que você vai fazer?

— Abaixo a cabeça e não olho nos olhos do policial.

— Por quê?

— Porque é melhor levar tapa na cara do que tiro na cabeça.

— Muito bem. Pode ir.

— Tchau, mãe.

— Não tá esquecendo de nada, Daniel?

— O que é agora, mãe?

— Meu beijo. Isso… Ah! E leva um casaquinho que já está serenando!

— Não, seu policial. Nós tava dentro da reserva quando eles pegou nós. Num foi na estrada não. Nós tinha pedido pra Funai pra protege nós dos invasores e eles disse que ia pedir pra Federal e nada. Muitos meses nessa situação, muito medo, seu policial. Todo mundo cada vez mais nervoso. Levei tiro de raspão quando cruzei com um garimpeiro perdido no meio do mato mês passado. Já disse, nós tava dentro da reserva, nas nossas terra. Vieram pelas costas quando nós tava tirando mandioca. Ameaçou nós e sentou com a coronha da espingarda na cabeça do Cauê. Eles foram embora ameaçando e o Cauê ficou desmaiado no meio dos pé de mandioca… Peguei ele nos braço e coloquei na voadera e vim pra cá… Mais de duas hora a toda pra chegar aqui em Manaus, quase que o diesel acaba. Não, seu policial. Nós tava com Jurandir e Laécio. Não, não tenho arma. Nem espingarda. Nem revorver. Não, nunca matei ninguém. Não, nunca recebi dinheiro do garimpo. Nunca gostei deles. É verdade, seu policial. Não trouxe documento, não. Nem pensei. Tá bom, vou pra delegacia sim. Vai pra mais de hora que os médico estão lá dentro com ele. Mas pode ser depois que o corpo dele sair de lá de dentro? O doutor disse que ele teve morte cerebral, seu policial. Só respira com aparelho… que eles tentaram reanimar mas não adiantou. Só onze ano. Ele perguntou se eu deixava doar os órgãos dele. Para eu pensar um pouco mas não tem muito tempo. Coração… rins … fígado. Parece que tem crianças na fila esperando pra receber. Se a mãe dele tivesse viva acho que ela ia deixar também. É, Cauê, é meu filho, sim. Perguntei se os olhos também, ele disse que não. Não, não tenho certidão. Tá na maloca. A pancada que matou ele deu hemorragia e os olhos dele ficou vermelhinho, que nem duas bolinhas de guaraná. Não, nunca fui preso não. É frutinha que fala, não é bolinha… Os olhos não presta, a terra vai comer, mas os outros órgão tá bom e vai ajudar outros viver, foi o que o dotor disse. Eu vou dizer que pode pegar os órgão sim, vai viver nas outra criança. Posso esperar mais um pouquinho, seu policial?

***

Conta a lenda que um casal indígena sem filhos pediu ao deus Tupã que lhes concedesse uma criança. Tupã concordou e nasceu Cauê, um menino bonito e saudável, muito amado em toda tribo. Ele recebeu também o dom de falar com os animais e as plantas. Invejoso de tanta felicidade, o deus da escuridão, Jurupari, transformou-se numa serpente e picou o menino, que morreu. Muito tristes, os pais rezaram a Tupã, que lhes disse para que pegassem os olhos de Cauê e os plantasse na floresta que essa planta forneceria muita disposição para as pessoas. Dos olhos de Cauê nasce o guaraná, alimento e fonte de energia.

O crime do Cais do Valongo, de Eliana Alves Cruz, é uma viagem ao início do século XIX no Rio de Janeiro, época do nascimento do Império no Brasil. Histórias sobre a nobreza? Não. Os heróis da futura independência? Não. Talvez sobre as coxias do poder, alguma revelação palaciana? Também não. A não ser pelo contexto, pouca coisa remete aos grandes eventos. Nesse livro, o que importa é a história daqueles que ficaram à margem da história oficial, mas que, ao mesmo tempo, possibilitaram que ela existisse, pois eram a força de trabalho. Resgate daqueles que por toda vida pegaram no pesado, Resgate daqueles que por toda vida pegaram no pesado, foram escravizados e sustentaram a base sobre a qual erigiu-se nosso modelo de Brasil: escravista, patrimonialista, parasitário do poder e racista, profundamente racista.

O mestiço Nuno, um típico malandro do século XIX, beberrão e ateu, é o personagem que nos apresenta a história do crime do Cais do Valongo que casualmente ocorre perto de sua casa. Trata-se do assassinato de Bernardo, um próspero e inescrupuloso comerciante com pretensões ao círculo mais restrito da sociedade da época.

Nuno é o narrador, mas a voz principal é Muana, escravizada de origem moçambicana e propriedade do comerciante morto. Letrada, é ela quem permite a Nuno desvelar os meandros da história que culmina no assassinato de seu dono. Mas não só. Descreve também a sua própria história desde Namuli, em Moçambique, o embarque em Quelimane, a travessia do Atlântico e os muitos mortos pelo caminho, tanto de estranhos como de familiares seus.

Romance histórico é sempre uma árdua tarefa. Requer muita pesquisa, dezenas de milhares de páginas lidas para se produzir apenas algumas dezenas delas. Mas Eliana Alves Cruz o faz com maestria, não se atendo apenas à fidelidade histórica. Como Marianno, escravizado que tece a mortalha de seu dono, Eliana constrói de modo complexo a trama, alinhavando fatos e reflexões, redimensionando o que à primeira vista parece ser apenas um romance histórico-policial.

Assim, o livro vai se desvendando ao longo das páginas e conquistando nossa admiração, enredando-nos à trama, via mortalha de Marianno. Esse personagem é um caso à parte na trama. Digno, conhece a medida das coisas, o valor do acolhimento de quem sofre nas mãos do cruel Bernardo e o tamanho da mortalha que deve tecer para enterrar os maus instintos que são aflorados quando a propriedade sobre seres humanos se estabelece. Não é vingança: Marianno é sabedor da Lei de Causa e Efeito e apenas nos antecipa o destino que Bernardo traçou para si mesmo. É sabedoria.

Acabamos por ouvir múltiplas vozes. O pássaro Namuli Apalis, Mr. Toole, Umpulla, Nuno, Faruk, algumas do mundo dos vivos, outras do além. Pois essas últimas têm papel significativo tanto para a narrativa quanto para Muana, a heroína, em mais um resgate de algo tão caro às tradições africanas: a ancestralidade.

Um crime no Cais do Valongo? Não, o livro se chama O crime do Cais do Valongo…

Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, é literatura direta. Direta aos fatos e ao coração do leitor, sem passar por grandes elaborações estilísticas ou por um enredo tortuoso. Talvez por isso, tão aclamado pelo público e desprezado pela crítica – o que não é uma combinação rara. Zezé é um menino de seis anos, não… cinco… seis… cinco. Tá bom… quase seis. Como boa parte das crianças, ele é imaginativo e criativo, numa fase onde a distinção entre realidade e fantasia ainda não foi totalmente estabelecida, nem a fé no ser humano solapada pela realidade. Mas no caso de Zezé a dureza da vida antecipa os tons de cinza e chumbo que o mundo invariavelmente apresenta para todos nós. Alguns poucos conseguem restabelecer as cores dos tempos sem memória, de tão tenros. Para Zezé, a verdade é que contaram as coisas muito cedo.

Pai desempregado, Natal sem presente, mesa sem comida e surras, quase cotidianas, batem de frente com um menino que conversa com árvores, estimula a imaginação do irmão mais novo, Luís, e que enche de amor o coração de sua professora. Um menino arteiro, sem dúvida, mas que não precisa desenvolver a crença de que se trata de um diabo sem solução, como ele é classificado pela família. Diabos conversam com pés de laranja lima?

Qualquer rio de águas claras turva-se em contato com os dejetos humanos. Porém a vida continua existindo ali naquele fluxo de águas, às vezes mais, às vezes menos poluídas. Resistir e florescer é da natureza dos rios. E também dos homens. Pelos acasos da vida, que por vezes insiste em ser bela, Zezé conhece Valadares, o Portuga, menino grande, que ama o menino Zezé, e por isso mesmo sofre com a sua realidade.

Não só as dificuldades confrontam Zezé. Sua família é um microcosmo do que todos nós costumamos encontrar ao longo da vida. O jogo de interesses materiais personifica-se no toma-lá-dá-cá de seu irmão mais velho. O poder que se impõe sobre as pessoas, tantas vezes violento, tem na autoridade de seu pai um instrumento preparatório, amaciando a carne e enrijecendo a alma. A irmã mais velha, vivendo a mesma realidade crua, mas mentalmente distante da dele, é um bom exemplo das indiferenças que encontramos cotidianamente. E a mãe, que seria o lugar do amor na vida de Zezé, é fraca e ausente.

A amizade entre ele e Valadares o faz entender muito cedo que amor não é necessariamente uma relação familiar e que o importante é o coração. Essa amizade será sua bússola vida afora, mostrando-lhe o norte dos relacionamentos verdadeiros.

A vida dá, a vida tira. Às vezes, ela tira a si própria. Mais uma brincadeira dela, a Eterna. E tirou o pouco que ele ganhou de graça, a árvore e o amigo. Zezé-menino sobreviveu. Zezé-homem relatou.

“Via Ápia” retrata o cotidiano de alguns jovens da Rocinha, na iminência e durante a ocupação do morro pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), entre 2011 e 2012. São cinco personagens principais: Washington e Wesley (irmãos), Biel, Douglas e Murilo, amigos entre si e moradores de uma comunidade carente e dinâmica ao mesmo tempo. A linguagem dos personagens, com muitas gírias próprias do morro, que depois se popularizaram pela cidade do Rio, é altamente expressiva do cotidiano da favela, com seus corres, coés (expressão que está sempre cobrando o posicionamento do interlocutor) e supressões dos esses finais.

O narrador, oculto, fala como os personagens do livro, o que o coloca dentro da Rocinha, subindo as ladeiras, puxando fumo, bebendo cerveja e tomando dura da polícia. Quem narra é mais vivente, mesmo que não saibamos de quem se trata, comendo esses, sem neurose, mermo que alguém torça o nariz.

Pautado em diálogos, o livro não tem espaço para grandes digressões. A realidade está sempre posta pelas vozes dos personagens, em mensagens diretas, cruas. Os personagens, inseridos num mundo onde as pessoas do asfalto não pisam, dominam ambos os códigos: o da favela e o da cidade. Jogados no asfalto, se viram e entendem as regras do jogo, apesar de não possuírem os instrumentos (dinheiro e cultura formal) que lhes facilitem a vida. Vivência, inteligência e percepção da desigualdade não lhes garantem, porém, melhora de vida.

A negritude é o lugar comum, o “natural” da Rocinha. Não há, praticamente, referência à cor da pele. O momento onde isso ocorre é na caracterização de Biel, único branco da história, o que lhe facilita a circulação entre os playboys de São Conrado. Sua branquitude garantiu-lhe nunca ter sido parado pela polícia, mesmo traficando maconha e cocaína na praia e nas favelas. A proximidade do tom da sua pele com a dos playboys não diminui a distância social entre eles, o que ele acaba por constatar ao se ver muito mais próximo dos seus amigos Douglas e Murilo, negros, compartilhando os mesmos perrengues e agruras.

Inseridos no mercado de trabalho quase sempre em posições subalternas, as perspectivas são sempre imediatas e os sonhos, curtos, vivendo-se um dia de cada vez. Juntar dinheiro, tirar carteira e comprar uma moto para trabalhar na própria Rocinha, virar tatuador e viver dessa habilidade – estratégias de sobrevivência – sempre se equilibrando no fio da navalha da falta de recursos e da violência policial, que acaba por levar a vida de um deles.

Tanta pressão não afasta a presença de valores e de consciência social, como no caso de Murilo, soldado que pede baixa do Exército por ser escalado para atuar na ocupação da Rocinha. Mesmo sem grandes perspectivas, o soldo era suficiente para ajudar a pagar o aluguel e comprar seu baseado diário, o que não foi mais determinante do que o peso na sua consciência. A socialização, quase sempre em torno da maconha, se dá também com cerveja e baile. Aliás, a maconha é o sexto personagem, sendo prática cotidiana entre todos eles, aproximando-os e tornando-os mais íntimos.

Geovani Martins constrói uma história plenamente pautada na realidade da favela, sem concessões para ilusões ou perspectivas de um futuro melhor. O autor não doura pílula, nem pretende apontar soluções. Apenas descreve o mundo Rocinha de modo cru. O narrador, a linguagem e os personagens formam um livro-documentário, sem romantizações, que acaba por se tornar uma peça de acusação – sem qualquer esperança de justiça ou mudança.

Dom Casmurro é considerado por muitos a melhor obra de Machado. Escrito já na sua maturidade, desenvolve-se em primeira pessoa. D. Casmurro, personagem já no fim de sua existência, conta sua história, não se furtando a ser sincero, absolutamente sincero, quanto à sua opinião sobre si mesmo, sua vida e as pessoas que o cercam. Muito já se escreveu sobre a literatura de e em D. Casmurro. Não tenho pretensões de acrescentar nada, mas tenho minhas questões. Por que a obra fascina tanto? E de onde vem a originalidade da constituição psicológica do personagem?

A escrita em primeira pessoa pode gerar, se bem conduzida pelo escritor, uma maior interação entre leitor e narrador. D. Casmurro não só narra a sua própria história como nos convida reiteradas vezes a participar de sua intimidade. “Leitor amigo”, “Como vês”, “Terás entendido” e tantas outras expressões são dirigidas ao leitor, trazendo-o para dentro da história. Como os convites são amáveis e o escritor é mestre na arte da persuasão, aceitamos de bom grado o chá com biscoito e sentamo-nos para rodadas de leituras.

Por outro lado, o narrador é um escrevivente. Relata suas confissões, as quer para a posteridade. Porém, ele não o faz como um candidato a mártir ou herói da pátria. Ele se expõe de modo sincero, removendo os curativos de suas feridas e expondo-as, colocando-se como homem em sua integridade, revelando amores, dissabores e defeitos de personalidade. Obviamente, promovemos o julgamento póstumo de D. Casmurro e Capitu. Machado de Assis sabia disso, assim como em Brás Cubas. Mas já que estou por passar pro outro lado mesmo, tanto faz, diria o escrevivente. Sinceridade é o que lhe resta.

Histórias corriqueiras de pessoas corriqueiras, mas que guardam motivações muito humanas, próximas a qualquer leitor. A mãe zelosa, mas ao mesmo tempo impositiva, o pai morto (ausência tão comum hoje em dia, só que dos vivos), o amigo íntimo — são todos personagens que fazem parte do nosso dia-a-dia. A profundidade das aparentes superfícies e que, mostrando-se sincero, obriga-nos a uma auto-análise.

Outra questão que me intriga é a construção psicológica presente em D. Casmurro. Se o menino é o pai do homem, como um rapaz apaixonado e que tem seu amor correspondido transforma-se num velho amargo? Um velho que adota como nome e título de suas memórias o xingamento que um desconhecido lhe profere?

Reiteradas demonstrações de amor de Capitu, com emprego de uma fina inteligência para mantê-lo e concretizá-lo, sem nenhum flagrante de traição. O que faz José Bento desconfiar da fidelidade de sua amada? Apenas uma leve parecença física de seu filho com o amigo Escobar é suficiente para tanta amargura? Os trejeitos do menino supostamente herdados do suposto amante efetivamente morto? Tais elementos são prova apenas da fraqueza de José Bento, de sua insegurança e falta de amor próprio.

D. Casmurro é um ode contra a dissimulação. Ao revelar as falsidades de alguns personagens, o faz sem adjetivações, apenas com fatos. Como no caso de José Dias, o parasita interesseiro e inútil, é daqueles enfeites que, se descartados, ninguém sentirá falta. Mas, no caso de Capitu, ele apresenta apenas frágeis indícios de traição, nenhum fato. “Olhos de cigana oblíqua e dissimulada” é expressão do parasita proferida ainda na adolescência do casal, que Bentinho não consegue esquecer ao longo da vida e justifica suas desconfianças. Porém, “olhos de ressaca” é expressão que “trazia não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, nos dias de ressaca… mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me.” Ou seja, olhos dominantes, dominância dos apaixonados. Nada a ver com traição.

Seria Capitu também uma dissimulada? Não há provas, apenas frágeis indícios. Se não há provas, não pode haver condenação, nos diz há muito tempo o tal do Código Penal. Se for uma peça acusatória, como alguns querem, o livro deve ser lido como conjunto probante. Capitu faz emprego da inteligência e da sagacidade para atingir seus objetivos amorosos, isso está no enredo. Entre o Bentinho e o D. Casmurro erigiu-se um sujeito fraco, duvidoso de si mesmo, apesar de amado. Azar de Capitu.

Por fim, uma nova explicação para o fascínio que o livro exerce sobre mim e tantos outros. Machado não responde taxativamente nem que sim, nem que não sobre a traição. Deixa para nós a resposta. Qual a verdade? É a convicção de D. Casmurro? Concordamos com ele ou não? A resposta diz mais sobre nós mesmos do que sobre a história propriamente. Acaba por nos propor uma questão objetivamente insolúvel. A verdade não importa, apenas a nossa interpretação dela.

Mas que Capitu não traiu, não traiu.

O Som do Rugido da Onça é um romance que possui duas trajetórias distantes no tempo, mas que se cruzam por força da ancestralidade que as une. O livro de Micheliny é o resgate de uma história que já ouvimos falar na escola, mas da qual não nos damos conta de sua gravidade: o sequestro de duas crianças indígenas da Amazônia por pesquisadores alemães, Martius e Spix, no início do século XIX. Levadas para Munique, são objeto muito mais de curiosidade do que de estudo ou de “aculturação”. Rebatizadas como Isabella e Johann, têm seus nomes, Iñe-e e Juri, ignorados. Tratados como objeto, são despersonalizadas, desconsideração da humanidade mais básica que cada nome contém.

Duzentos anos depois, Josefa é uma mulher também deslocada de suas raízes, oriunda do Norte, mas vivendo na São Paulo dos barulhos que só ironicamente pode se chamar de floresta. Desenraizada, vagando pela metrópole, ela se indigna com um dos títulos de uma exposição num centro cultural qualquer: “os índios vistos como parte da fauna” – intitula uma gravura que representa os indígenas sequestrados. A sua ancestralidade é ativada e contatar esse passado torna-se uma obsessão. Ciente de um leilão de gravuras de época, ela vai à Munique e as arremata pessoalmente, num movimento não racional, guiado por uma necessidade atávica que se impõe a ela.

O segundo capítulo do livro é uma advertência. A história a ser apresentada é a história de uma morte, com um silenciamento anterior. Silenciamento de duas crianças indígenas, de uma cultura e de todo um etos. Por isso, a voz que se eleva em seu lugar assusta, ecoa como ameaça, forte e corajosa. É a voz de Tipai uu, a onça, o rugido. Por isso, as palavras usadas soam estranhas, como um eco longínquo que reverbera em nossas mentes. E também por isso, a fabulação presente ao longo da narrativa deixa-nos suspensos no embevecimento da contemplação do belo. Tudo que está ali, eu já conheço, mas não sabia que conhecia.

À surpresa pela sensibilidade e originalidade do tema sobrepõe-se o estranhamento com a linguagem empregada em boa parte do livro. Dos dialetos miranha, juri e nhengatu, as palavras desconhecidas são o que causam menos dificuldade. Compreender o etos que a autora apresenta na narrativa, os mitos indígenas presentes, como o da criação, ou escutar a voz de Tipai uu, a onça, portadora de toda cosmogonia miranha, isso sim é difícil.

O rugido felino é expressão mais elevada da floresta e de um mundo em que humanos, fauna e flora formam um todo, encontram-se em sinergia e harmonia. Ele se torna tão mais potente e amedrontador quanto mais a menina Iñe-e é desnaturalizada. Tipai uu inspira medo e reverência. Sua potência e sua força colocam-na num patamar de rainha da floresta. Portadora de grande vitalidade, desperta nos humanos o sentimento de compartilhamento com aquela força da natureza.

Jaguara, onça, yauaretê, pantera, jaguaretê, tipai uu, pinima. Seus nomes são muitos, sua voz é única. Evocação dos elos mais profundos entre os seres vivos, não importa se peludos, cascudos, alados, quadrúpedes ou bípedes. Atingir um é atingir todos e a voz do mais forte, Tipai uu, não pode se calar ante a violência contra aquelas crianças, seus semelhantes. Ela ruge, amedrontadora, agoniada e indignada, portadora da voz da floresta e da vida que se esvai lentamente. Ela ruge porque sabe que os seus estão sendo violentados. Ela voa, toma emprestado o par de asas de uiuurete e parte, além-atlântico. Inútil, não é capaz de salvá-los. Mas ela posta-se sobre a cabeça da estátua de Diana, deusa branca da caça, e diz: “Eu estou sempre aqui. Não consegues me ver desde aí debaixo? É porque não tens olhos para o invisível, olhos de ver o espírito que permeia vida e morte pela eternidade.”

O livro de Micheliny Verunschk não é só denúncia de morte e de desligamento dos homens de sua natureza mais profunda. O absurdo de sequestrar seres humanos, como se fossem atrações de circo, passou despercebido nas aulas de história, mas o livro de Micheliny nos traz de volta a indignação. Ele é também reafirmação de que espíritos não morrem. Eles podem tornar-se encantados, ir para outras dimensões ou se resguardar no interior das florestas, mas eles são mais do que vida – são existência. Quando quiserem, Iñe-e ou Tipai uu voltarão. Josefa é a prova.

Continue acompanhando em nosso site: Edições de 2023 e Edições de 2024.

Caro Leitor! Inscreva-se em nossa Newsletter, receba todos os meses no seu e-mail e ainda com direito a surpresas.

Caro Escritor! Saia da zona de conforto e venha fazer parte desse Canal Literário.

Share this content:

Deixe um comentário