Introdução | Vida Suburbana | Conto – Treinamento de Preto | O Homem que Copiava – O Filme | Funk é o Novo “Punk” | As Mães Solo da Periferia | Resenha do livro Via Ápia | Lady Di Me Lesou em um Bolinho | Livros Indicados | Literato Dente-de-leão Nº 03 em PDF

Vida na Periferia por Sérgio Fernandes

Vida na periferia… O que significa? Penso logo na analogia: sopa temos que comer pelas beiradas para não queimar a língua. Mas essas beiradas são de cidades grandes. Não podem ser consideradas “mornas”, ao contrário, estão fervendo.

É um fervilhar de carências: saneamento, moradia, emprego, assistência social e de serviços de saúde, educação, infraestrutura e espaços culturais. A maior parte da população trabalhadora sai da periferia para fazer a cidade funcionar, muitas vezes com um trajeto longo, demorado e custoso financeiramente.

Os subúrbios são a fonte secular da mão-de-obra que serve às elites: a copeira, a faxineira, o pedreiro, o porteiro, o zelador… Mas, infelizmente, aqueles que servem não são aceitos no convívio social como iguais da nata social. A edição nos convida a refletir sobre as nuances periféricas. Boa leitura!

Vida Suburbana por Kike Cárcamo

O termo subúrbio deriva de sub urbe, que significa fora da urbe ou à margem do urbano. O surgimento dos subúrbios modernos ocorreu com o advento da Revolução Industrial, na Inglaterra, quando milhares de camponeses se mudaram para as cidades grandes à procura de emprego nas indústrias. Na sua definição corrente, isto é, geográfica, refere-se às adjacências das áreas centrais dos aglomerados urbanos. Geralmente envolve menos ocupação de empresas e negócios, sendo principalmente composto por ocupação residencial, ou, ainda, atividades agrícolas – uma situação, atualmente, restrita a cidades pequenas.

Originalmente, para ser considerado um subúrbio, a região deveria conter serviço comercial básico e área administrativa contígua nos arredores de uma cidade grande, com planejamento urbano e capacidade de expansão populacional. Porém, a noção de subúrbio se altera, de acordo com a cultura e riqueza de cada país. Nos países da Europa e na maior parte da Ásia, os subúrbios possuem alta densidade de negócios, os moradores costumam ter cercas em suas residências e a zona suburbana é distante das regiões centrais das metrópoles. Já nos Estados Unidos e no Japão, as áreas periféricas caracterizam-se por exercerem uma função residencial e comercial de baixa densidade. Finalmente, nos países pobres e, principalmente, nos da América Latina, a palavra “subúrbio” é muitas vezes usada como termo pejorativo, devido à geral falta de estrutura e de qualidade de vida adequada, ainda que diversas áreas suburbanas sejam de interesse para as classes mais privilegiadas.

É evidente que os subúrbios das grandes cidades brasileiras surgiram sem um planejamento urbanístico, sem infraestrutura. Conforme as cidades vão crescendo, torna-se necessário o remanejamento de comunidades para criação de ruas, avenidas, linhas de ônibus ou trem. O subúrbio está presente em todas grandes e médias cidades do país, mas é claro que foram nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro que o conceito emergiu.

Na conjuntura histórica dos subúrbios, aparece o Rio de Janeiro do início do século XX – então capital do país – onde surgem os primeiros subúrbios, a partir das reformas do prefeito Pereira Passos (1902-1906), que visavam embelezar e higienizar as áreas centrais do Rio de Janeiro através da remoção de habitações das classes de baixa renda. Essas pessoas ficaram desalojadas e, sem nenhuma ajuda do governo, foram obrigadas a ocupar as áreas suburbanas da cidade. Essas reformas foram decisivas para criar o fenômeno da favelização no Brasil, já que por essa época diversos fenômenos, como a abolição da escravatura e a crescente industrialização, acarretaram na ocupação desenfreada do espaço urbano. A expansão da cidade na década de 1930 deu lugar à criação de novos bairros no subúrbio, em direção à zona norte, região que recebeu iluminação pública elétrica, trens de passageiros, bondes e loteamentos de residências a um custo atraente para as famílias cariocas. Começou assim a ocupação da região, não somente de Ramos, mas de bairros vizinhos, como Bonsucesso, Olaria e Penha.

Foram nos subúrbios do Rio de Janeiro, São Paulo e outras grandes capitais, que surgiram as festas que se tornaram célebres entre seus habitantes e turistas. Grandes nomes do choro, do jongo e do samba vieram da festa popular da Penha, de Serrinha – no bairro de Madureira (onde nasceram a Portela e Império Serrano), dos alegres blocos de carnaval, como do Cacique de Ramos e da Imperatriz Leopoldinense, no bairro da Leopoldina, surgiram diversas escolas de samba.

Em São Paulo, a expansão da cidade nos anos 1940 começou no sentido Leste-Oeste, com a expansão das linhas de trem, direcionada para subúrbios industriais (Osasco e ABC), subúrbios agrícolas (Cotia e Itapecerica da Serra) e, por fim, os subúrbios residenciais (Itaquera e Poá), em um raio de 30 km de distância. Durante muito tempo, a expansão para o norte foi limitada pela Serra da Cantareira e, no sul, pelas represas e escarpas da Serra do Mar. Mas a possibilidade de possuir uma casa própria ou de aluguel a baixo preço, a vida sossegada e algo rural compensavam ou pareciam compensar os sacrifícios das viagens diárias em trens, ônibus ou bondes superlotados e sem nenhum conforto.

A chegada de imigrantes de diversas origens deu origem a novos bairros suburbanos. A presença deles e de sua cultura ainda no século XIX foi enriquecendo a cultura popular paulistana que, originalmente, celebrava as festas populares de origem portuguesa e católica, como as festas juninas e o jongo dos afrodescendentes. A gastronomia trazida por eles fez com que a culinária paulistana se tornasse uma referência em todo o país, pela qualidade e diversidade de sabores.

Por cerca dos anos 1960, o espaço suburbano passou a ser generalizado como “periferia”, um termo pejorativo referente às áreas periféricas de baixa infraestrutura e qualidade de vida, mas que não representa a noção tradicional de subúrbio. Se no início o subúrbio era lugar de gente pobre, à margem da sociedade, sem condições de morar em uma região próxima ao centro, nos anos 1970 verifica-se o surgimento de subúrbios ricos.

Seguindo o exemplo criado pelos norte-americanos, onde comunidades de classe média e alta passaram a morar longe do centro das grandes cidades, a suburbanização brasileira passa a ser caracterizada por uma profunda “condominialização”, o que acentua a segregação espacial e a chamada “bolha social”. O marco inicial foi Alphaville, inaugurado em 1973, em Barueri, região metropolitana de São Paulo. Foi o primeiro condomínio suburbano de sucesso. No Rio de Janeiro, em 1974, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense, foi inaugurado o primeiro condomínio do gênero, chamado Nova Ipanema. Ambos ofereciam serviços como área de lazer, bar, restaurante e outros serviços.

A vida suburbana é rica. Lá estão as principais ONGs das grandes cidades, como Afroreggae, CUFA (Central Única das Favelas). É nos subúrbios que a cultura se expressa sem fronteiras, sem limites, sem preconceitos, como uma nova linguagem. Onde nascem as gírias que, com o tempo, vão se tornar linguagem coloquial. Se não houvesse o subúrbio, a vida nas grandes cidades não seria a mesma. É de lá que saem os novos talentos da arte brasileira. Mesmo sem muitos recursos, são capazes de surpreender na música, na literatura, na dança, nas artes plásticas, nos esportes. O suburbano é dono de uma originalidade única, capaz de criar algo diferente do resto da cidade, e por que não dizer, do mundo? De forma alegre e expansiva, o suburbano é um cidadão que traz em seu coração a vontade de vencer e expressar – de forma inovadora – a arte que só brasileiro é capaz de realizar. Viva a vida suburbana!

Conto – Treinamento de Preto por Marcelo Elo Almeida

— Onde você vai, Daniel?

— Treinar com uns amigos lá no campinho.

— No campinho? A essa hora?

— Não tem perigo, mãe. Agora lá tá iluminado.

— Sei. E quem vai com você? Não é aquele marginalzinho do Miguel não, né?

— Não, mãe.

— Claro, a mãe deve ter ficado com medo dele morrer e mandou ele pra casa da vó. Tudo bem. Pode ir. Tá levando documento?

— Não precisa, mãe. É logo ali.

— Precisa, sim. Anda. Vai lá dentro e pega a identidade.

— Ninguém anda com identidade no bolso. Meus colegas vão me zoar muito.

— Podem zoar à vontade. Se a polícia te parar? Você mostra que tem nome, tem mãe.

— Tá bom, mãe.

— De camisa branca? Eu já não te falei? Quando for sair à noite, tem que ir de roupa escura, preta de preferência. Tem que ser igual à sua pele…

— Já sei, mãe: se eu tiver que correr no escuro ninguém vai me ver. Tá bom, vou lá dentro trocar.

— E se tiver que correr, corre em ziguezague. Entendeu?

— Entendi, mãe.

— Pega aquela lisa, sem estampa. Fica mais discreta.

— Tá bom, mãe. Que saco!

— O que foi que você disse, Daniel?

— Nada não, mãe…

— E se a polícia te parar, como é que você vai fazer?

— Abaixo a cabeça e não olho nos olhos do policial.

— Por quê?

— Porque é melhor levar tapa na cara do que tiro na cabeça.

— Muito bem. Pode ir.

— Tchau, mãe.

— Não tá esquecendo de nada, Daniel?

— O que é agora, mãe?

— Meu beijo. Isso… Ah! E leva um casaquinho que já está serenando!

O Homem que Copiava – O Filme por Paulo Câncio

Filme de Jorge Furtado que se passa na cidade de Porto Alegre. O protagonista, André, presta o serviço de tirar cópias em uma papelaria. Quando lhe perguntam em que trabalha, diz: – Sou operador de fotocopiadora. – o tom de voz e a expressão facial transmitem a ideia que ele tem de ser um trabalho considerado inferior pela sociedade, sobretudo pelas mulheres com quem tenta se relacionar. À noite, em casa, sua diversão é desenhar e olhar, através de um binóculo, a vizinhança ao redor do apartamento onde mora com a mãe. O pai abandonou a família quando ele ainda era bem pequeno. Depois que a mãe vai dormir, André vai para a sala, liga a TV, coloca o volume no mudo e fica mudando de canal, contemplando as imagens. Desenhando, olhando a vizinhança ou assistindo à televisão, demonstra ter uma imaginação vívida que contrasta com a atividade profissional mecânica que desempenha e com a vida monótona que leva.

André tem uma colega de trabalho, Marinise, que vende mercadorias em um balcão. Cultiva a imagem de “gostosa”, usando uma calça tão justa que só consegue vestir sem usar calcinha e estando deitada. Apesar disso, não é sexualmente liberada. Deseja encontrar um homem rico que eleve seu padrão de vida. Por intermédio dela, André conhece Cardoso. Ele é bem-vestido, usa gravata, faz comentários sobre sua nova coleção de CDs e sobre trabalhar com antiguidades. Tudo contrasta com a realidade de um homem pobre que trabalha atrás de um pequeno balcão. Sua vida de aparências faz com que ele seja notado. Depois que André descobre a verdade sobre Cardoso, os dois fazem amizade muito rápido.

Na rotina noturna, de olhar com o binóculo, André se encanta com Sílvia. Passa a segui-la e descobre que trabalha em uma loja de roupas femininas. Faz vários movimentos para se aproximar dela. Os encontros se tornam mais frequentes por meio de aparentes coincidências. O fato é que, em algum momento, Sílvia percebeu o interesse de André e passou a forjar situações para conduzirem ao surgimento de um relacionamento entre os dois. Mora com o pai e vive infeliz, desejando uma mão amiga para tirá-la daquela vida. Cardoso diz a André que se ele sonha em casar com Sílvia, precisa ter dinheiro para bancá-la.

A imaginação vívida de André, associada a seus desejos inacessíveis para uma pessoa pobre, o leva a usar a copiadora para falsificar notas de 50 reais. Ele revela isso a Cardoso que se torna seu parceiro no crime. Um ato desonesto com retorno satisfatório abre espaço para delitos mais graves e arriscados, como assaltar um banco. É surreal como o assalto é bem-sucedido, inclusive, a fuga de André e Cardoso com um saco cheio de dinheiro em um ônibus, procurando dinheiro trocado no saco para pagar a passagem, enquanto o cobrador e os outros passageiros não manifestam nenhuma reação. Durante o assalto, o segurança do banco, que é o pai de Sílvia, foi o único a ver o rosto de André. Para ele, não é vantagem entregar André à polícia, tudo o que ele quer é uma parte do dinheiro roubado.

Sílvia revela a André que sabe de tudo e que não se importa. A relação do casal se consolida. Em conluio com Cardoso e Marinise, armam para o pai de Sílvia. O plano dá certo e o segurança do banco leva a pior. Os quatro cúmplices saem de Porto Alegre e começam vida nova no Rio de Janeiro como dois casais ricos. O filme termina em frente ao Cristo Redentor. Isso é sugestivo. Até que ponto aqueles quatro personagens sentiam, consciente ou inconscientemente, necessidade de redenção?

Vale destacar a cena em que, diante do caixa do mercado, André, por não ter dinheiro para pagar todas as compras, conjectura o que tirar e repete várias vezes “Eu preciso levar os fósforos”. O objetivo era queimar notas falsas. Eliminação completa de provas e/ou purificação através do fogo? Outro ponto interessante é quando André diz que o dinheiro é um pedaço de papel que as pessoas acham que tem valor. Por fim, vale citar a conclusão de Sílvia de que a vida é muito mais complicada do que um quebra-cabeça, pois entre os desejos externos e as necessidades internas, há muitas peças a serem juntadas no grande enigma da vida.

Em O Homem que Copiava, André (Lázaro Ramos) é um jovem de 20 anos que trabalha na fotocopiadora da papelaria Gomide, localizada em Porto Alegre. André mora com a mãe e tem uma vida comum, basicamente vivendo de casa para o trabalho e realizando sempre as mesmas atividades. Num dia André se apaixona por Sílvia (Leandra Leal), uma vizinha, a qual passa a observar com os binóculos em seu quarto. Decidido a conhecê-la melhor, André descobre que ela trabalha em uma loja de roupas e, para conseguir uma aproximação, tenta de todas as formas conseguir 38 reais para comprar um suposto presente para sua mãe. Saiba mais…

Funk é o Novo “Punk”: A Cultura Contra Hegemonica da Periferia Brasileira por Rodrigues, John Lennon

Pretendo fazer aqui um curto ensaio, comparando o Funk, especificamente o Funk brasileiro, ao Punk. Não se trata de uma aproximação entre os estilos musicais em si, mas da cultura que se forma ao redor de sua musicalidade. Funk e Punk medem-se sobre uma mesma régua: movimentos contracultura que desafiam o status quo de suas respectivas épocas, deixando assim um legado duradouro na música e na cultura popular.

O Funk brasileiro, ou apenas Funk, é um gênero musical presente em todo o país, conhecido por sua batida pesada e músicas dançantes. Ele é parte da cultura negra e periférica, ligado às camadas menos abastadas da sociedade. Apesar de o ritmo ter raiz nos Estados Unidos, o estilo musical, quando veio ao Brasil, evoluiu ao longo do tempo a partir das influências locais, ganhando personalidade e identidade próprias.

Com músicas abordando a vida nas favelas e periferias, sexo, dinheiro e questões sociais, o Funk dá voz à parcela que é marginalizada no Brasil. Thomaz Pedro (2017, p. 130) relembra o fato que “… o funk não é o primeiro e nem a única produção cultural que trata da criminalidade ou da violência. As narrativas de violência e de ‘crime’ estão presentes em diversas outras produções culturais e nem por isso elas são perseguidas ou criminalizadas.” Não é difícil observar setores mais conservadores da sociedade ligando essa produção musical à criminalidade das favelas, condenando seus bailes e danças, apontando-os como centro da imoralidade e do tráfico de drogas, como relata a historiadora Adriana Facina (2009):

“Ao criminalizarem o funk, e o estilo de vida daqueles que se identificam como funkeiros, os que hoje defendem sua proibição são os herdeiros históricos daqueles que perseguiam os batuques nas senzalas, nos fazendo ver, de modo contraditório, as potencialidades rebeldes do ritmo que vem das favelas.” (FACINA, Adriana. 2009, p.1)

A rebeldia da cultura funkeira vem justamente dessa percepção de estar à margem da sociedade, que reprime diariamente a vivência daqueles que são provenientes de bairros pobres das grandes cidades brasileiras. Porém, é preciso pensar nesse movimento para além da dicotomia entre cidade e periferia. Vera Telles (2010, apud PEDRO. 2017, p.121) busca compreender as periferias de forma relacional, e não a partir da dicotomia marcada pela exclusão ou segregação espacial, apontando para como os trajetos e as conexões entre esses espaços urbanos são frequentes.

Dessa forma, a contracultura funkeira apresenta-se tanto como um movimento combativo à repressão que a periferia sofre, quanto de inclusão artística das camadas mais populares, em que podem se expressar, seja através da dança, da música ou do próprio estilo de roupas, a exemplo do mandrake. O Funk é um movimento de resistência e pertencimento que, pela sua popularidade, vem ganhando cada vez mais espaço nas mídias, tanto nacional quanto internacionalmente.

Em contrapartida, o Punk nasceu na Inglaterra e nos Estados Unidos na década de 1970, sendo também um movimento contracultura, adotado por uma pequena parcela marginalizada das grandes metrópoles, que viam a música cada vez mais corporativa, no qual a indústria fonográfica operava no esvaziamento das mensagens que os artistas deveriam transmitir ao seu público, transformando-as em canções mecanizadas e empresariais. O historiador Cristiano Viteck (2007, p. 54) destaca sobre o movimento que se cria ao redor desse estilo musical: “a) o punk é um movimento do proletariado; b) é geralmente nos subúrbios que a desilusão da civilização urbana se mostra mais desesperadora; c) a maioria das pessoas que habita a periferia compartilha as mesmas frustrações e dificuldades.”

Vale lembrar que o movimento Punk tem extrema ligação com pautas anticapitalistas que emergiram na época, ligado ao anarquismo. Os punks, como bem aponta Gallo (2011), abordaram, em suas músicas, questões como liberdade sexual, conservadorismo e anticapitalismo.

“A juventude dos anos 60 e das décadas posteriores via nos movimentos pela liberdade sexual um ato de libelo contra os próprios movimentos conservadores, pois romper com as formas de famílias tradicionais significava, em última instância, um rompimento com o sistema capitalista, que encontra na organização familiar a base para a reprodução da propriedade privada, como bem analisava de forma crítica, ainda no século XIX, Friedrich Engels.” (GALLO, Ivone. 2011, p. 286)

Gallo (2011, p. 289) ainda nos alerta sobre como o movimento Punk foi reprimido no Brasil, tendo chegado ao país em meio à ditadura militar. Foi alvo de perseguição policial, censura e da criminalização da imprensa e mídia burguesa.

O alto sucesso desses dois gêneros musicais fez com que a grande indústria voltasse seus olhos para o lucro que poderia ser gerado ao absorvê-los. Dessa maneira, cada vez mais produtoras e gravadoras começaram a investir em artistas que falassem com as camadas populares, esvaziando suas letras e o próprio significado do movimento em torno do estilo musical. Stewart Home ([s d], p. 148 e 149, apud, VITECK, Cristiano Marlon. 2007, p. 58) vai nos revelar sobre o caráter da indústria fonográfica: “Punks velhos dizem que o Clash, Stranglers, etc. ‘se venderam’ para as grandes gravadoras (…) mas isso é esperado, porque conseguir o que se quer como anti-heróis ou heróis não interessa, contanto que você mantenha a indústria funcionando.”

A semelhança desses dois estilos musicais não está em sua sonoridade, e sim em como foram concebidos e atuam dentro da sociedade. Ambos os gêneros nascem a partir da perspectiva daqueles que estão à margem da sociedade e versam sobre assuntos contemporâneos às suas vivências. São alvo de perseguição e criminalizados por representarem grupos minoritários, mas à medida que se popularizam cresce o interesse das grandes gravadoras em participar desse sucesso, fazendo com que os mainstream apresentem mensagens esvaziadas para agradar a um público que, originalmente, não é o seu.

Por fim, ressalto que, ao traçar um paralelo do Funk como o novo Punk, não me refiro a uma sobreposição de um estilo sobre o outro. Refiro-me ao Funk como o sujeito Punk, aquele que é rebelde, que faz suas próprias regras e espanta a sociedade formal, muitas vezes engessada. O Funk representa a ousadia da juventude brasileira, trata temas que os gêneros mais conceituados pela indústria não tem coragem de fazer e, quando o fazem, é devido à influência que o sucesso do Funk teve sobre eles. É um ritmo e movimento de resistência que cresce e se fortalece nas periferias de todo o país. Por mais que a indústria tente modificá-lo, o Funk segue cutucando a ferida existente em nossa sociedade, abordando tabus – sexualidade, relação com drogas e etc. – relatando como é a vida dentro de bairros mais pobres e sendo incentivo cultural a meninos e meninas que se enxergam dentro desse universo da música.

Referências:

FACINA, Adriana. Não me bate, doutor: funk e criminalização da pobreza. Comunicação apresentada no V Enecult, Salvador – BA, 2009.

GALLO, I. Por uma historiografia do Punk. Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-graduados de História, [S.I.], v. 41, 2011. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/6542. Acesso em 23 de outubro de 2023.

PEDRO, T.M.G. É o fluxo: “baile de favela” e funk em São Paulo. Proa: Revista de Antropologia e Arte, [S.I.], v.2, n.7, p. 115-135, 2017. Disponível em: https://ojs.ifch.unicamp.br/index.php./proa/article/view/2829. Acesso em 22 de outubro de 2023.

VITECK, Cristiano Marlon. Punk: anarquia, neotribalismo e consumismo no rock’n’roll. Espaço Plural, v. 8, n.16, p-53-58, 2007.

Homens Sementes e Mulheres Sozinhas – as Mães Solo da Periferia por Anya Piffer

A maternidade há séculos vem carregada de idealizações. Frases como “Amor de mãe suporta tudo.” e “Mãe é uma só.” endossam o mito da abnegação das mulheres assim que se nascem os filhos. Na natureza, ocorre assim. No entanto, somos seres socais e de cérebros complexos. Somos capazes de subjugar instintos básicos de sobrevivência – tais como caçar, comer e fugir – em nome de regras sociais complexas, como as relações de trabalho, em prol do bem comum, uma vez que um ser humano moderno é incapaz de produzir tudo o que necessita para sobreviver. Contraditoriamente, muitos machos da espécie estão jogando contra as regras do senso evolutivo que moldou nosso contrato social de milhares de anos.

Em diversas culturas, como na mulçumana, por exemplo, é de consenso que os filhos são “propriedade” da família paterna. Até mesmo na ocidental, quando se registra um recém-nascido, o sobrenome sucessório é o masculino. Logo, se os homens querem assegurar sua linhagem por meio de herdeiros que levarão seu nome adiante por gerações, por que se eximem da responsabilidade e do cuidado com eles? Parece conveniente que aquela que gerou, pariu, amamentou e acalentou seja a cuidadora do ser que ela pôs no mundo. São as chamadas “mãe solo”.

A expressão mãe solo deriva de uma releitura da expressão “mãe solteira”, desvinculando-se da conotação pejorativa do passado, quando as mulheres eram estigmatizadas pela sociedade por terem sido abandonadas. É como se a culpa pelo fracasso do relacionamento, ou da gravidez, fosse exclusivamente feminina. Quando analisamos a pirâmide social, percebemos que a proporção de mães solo é muito maior na base do que no topo, ou seja, geograficamente, a parcela majoritária encontra-se na periferia.

À primeira vista, parece que a consequência do abandono parental é pontual: mulheres que criarão seus filhos sem o devido apoio financeiro e afetivo. Porém, é uma bola de neve que rola ribanceira abaixo, desenfreada, moldando padrões principalmente das áreas mais violentas dos centros urbanos. Explico: mães solo precisam trabalhar. Não tem assistência do Estado em 99% das vezes. Sem rede de apoio, são obrigadas a deixar os filhos sozinhos, em casa, ou na rua, no turno inverso à escola. Mente vazia, oficina do diabo. Crianças em idade escolar, principalmente do sexo masculino, são facilmente aliciadas pela vida bandida. Questão de caráter? Não… de sobrevivência mesmo.

A privação material, a ausência de modelos de pessoas próximas bem-sucedidas através das vias convencionais, bem como a naturalização do crime como modo legítimo de sustento, cria o determinismo de que este é o único modo viável de ganhar a vida (e talvez seja mesmo). Aí o cenário torna-se cruel: é comum ouvirmos a falácia de que “filho de mãe solteira vira marginal”, como se o “criar bem” fosse uma tarefa de consciência e bom senso da mulher que gera e educa, e não uma inserção em uma esfera de pobreza e desassistência.

Em última análise, o abandono parental criminaliza… e mata. Morrer jovem é não deixar descendentes. Sem descendência, o sobrenome acaba. E os homens, tão orgulhosos de suas conquistas sexuais e seus falos terminam por dispersar sementes em vão… Sem honrar mulheres e filhos.

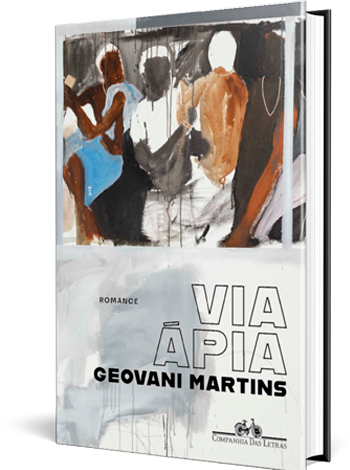

Resenha do livro Via Ápia, de Geovani Martins – Companhia das Letras por Marcelo Elo Almeida

“Via Ápia” retrata o cotidiano de alguns jovens da Rocinha, na iminência e durante a ocupação do morro pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), entre 2011 e 2012. São cinco personagens principais: Washington e Wesley (irmãos), Biel, Douglas e Murilo, amigos entre si e moradores de uma comunidade carente e dinâmica ao mesmo tempo.

A linguagem dos personagens, com muitas gírias próprias do morro, que depois se popularizaram pela cidade do Rio, é altamente expressiva do cotidiano da favela, com seus corres, coés (expressão que está sempre cobrando o posicionamento do interlocutor) e supressões dos esses finais.

O narrador, oculto, fala como os personagens do livro, o que o coloca dentro da Rocinha, subindo as ladeiras, puxando fumo, bebendo cerveja e tomando dura da polícia. Quem narra é mais vivente, mesmo que não saibamos de quem se trata, comendo esses, sem neurose, mermo que alguém torça o nariz.

Pautado em diálogos, o livro não tem espaço para grandes digressões. A realidade está sempre posta pelas vozes dos personagens, em mensagens diretas, cruas. Os personagens, inseridos num mundo onde as pessoas do asfalto não pisam, dominam ambos os códigos: o da favela e o da cidade. Jogados no asfalto, se viram e entendem as regras do jogo, apesar de não possuírem os instrumentos (dinheiro e cultura formal) que lhes facilitem a vida. Vivência, inteligência e percepção da desigualdade não lhes garantem, porém, melhora de vida.

A negritude é o lugar comum, o “natural” da Rocinha. Não há, praticamente, referência à cor da pele. O momento onde isso ocorre é na caracterização de Biel, único branco da história, o que lhe facilita a circulação entre os playboys de São Conrado. Sua branquitude garantiu-lhe nunca ter sido parado pela polícia, mesmo traficando maconha e cocaína na praia e nas favelas. A proximidade do tom da sua pele com a dos playboys não diminui a distância social entre eles, o que ele acaba por constatar ao se ver muito mais próximo dos seus amigos Douglas e Murilo, negros, compartilhando os mesmos perrengues e agruras.

Inseridos no mercado de trabalho quase sempre em posições subalternas, as perspectivas são sempre imediatas e os sonhos, curtos, vivendo-se um dia de cada vez. Juntar dinheiro, tirar carteira e comprar uma moto para trabalhar na própria Rocinha, virar tatuador e viver dessa habilidade – estratégias de sobrevivência – sempre se equilibrando no fio da navalha da falta de recursos e da violência policial, que acaba por levar a vida de um deles.

Tanta pressão não afasta a presença de valores e de consciência social, como no caso de Murilo, soldado que pede baixa do Exército por ser escalado para atuar na ocupação da Rocinha. Mesmo sem grandes perspectivas, o soldo era suficiente para ajudar a pagar o aluguel e comprar seu baseado diário, o que não foi mais determinante do que o peso na sua consciência. A socialização, quase sempre em torno da maconha, se dá também com cerveja e baile. Aliás, a maconha é o sexto personagem, sendo prática cotidiana entre todos eles, aproximando-os e tornando-os mais íntimos.

Geovani Martins constrói uma história plenamente pautada na realidade da favela, sem concessões para ilusões ou perspectivas de um futuro melhor. O autor não doura pílula, nem pretende apontar soluções. Apenas descreve o mundo Rocinha de modo cru. O narrador, a linguagem e os personagens formam um livro-documentário, sem romantizações, que acaba por se tornar uma peça de acusação – sem qualquer esperança de justiça ou mudança.

Nesta engenhosa narrativa sobre os impactos da instalação da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) na vida dos moradores da Rocinha, a trama é dividida em três partes: a expectativa com relação à invasão; a ruidosa instalação da UPP; e a silenciosa partida da polícia e a retomada dos bailes funk que fazem o chão da favela tremer. Em capítulos curtos, que trazem perspectivas cruzadas, o narrador nos conduz pelas vidas dos cinco jovens protagonistas — suas paixões, amizades, dramas pessoais, ambições, frustrações, sonhos e pesadelos. Saiba mais…

Crônica – Lady Di Me Lesou em um Bolinho Por Daiane Carrasco

A confeitaria é um dos meus hobbies. No laboratório onde fiz meu doutorado, sempre que havia alguma comemoração coletiva, eu costumava levar pequenos bolinhos, chamados cupcakes, ricamente decorados. Satisfazia-me o ego ver os amigos admirá-los antes de comê-los.

Tínhamos uma faxineira no prédio, a Mara. Convivíamos muito, principalmente pela manhã. Eu era a primeira a chegar e ela iniciava o expediente limpando a minha sala – um cuidado para que eu me sentisse em um ambiente limpo. Conversávamos todos os dias. Mara era mãe solo de seis filhas, de relacionamentos diferentes. A história dela era cíclica. Encantava-se por um homem. Pensava que havia encontrado um príncipe. Engravidava. O bebê nascia. Viviam felizes por um tempo, até que o peso da responsabilidade fazia o príncipe virar sapo. Criava o filho sozinha. Aparecia outro amor. Outra tentativa. Outro filho. A cada nova investida na felicidade que nunca vinha, o número de bocas para alimentar crescia, na mesma rapidez em que seus companheiros sumiam.

Eu a ouvia. Esforçava-me por não julgá-la. Os relatos pareciam-me insólitos. Certa vez, conheci a filha mais nova. Devia ter uns 15 anos. Perguntei em que série estudava, o que ela pretendia ser… Disse-me que a escola era chata. Que não queria ser nada. Alguns meses depois, Mara apareceu desesperada, contando-me que a filha havia engravidado do filho do pedreiro. Pleitearia uma pensão alimentícia, mas o pai do bebê era menor de idade e os avós, desempregados e sem renda. Mais um nas costas dela!

Mesmo vendo as dificuldades da mãe e das irmãs mais velhas, por que esta menina não agiu de modo diferente? A resposta não é simples. Sonhava com a vida perfeita, mas ela não viria pela autonomia, independência financeira e realização pessoal – o caminho era ter um marido provedor e filhos – a mesma busca da mãe, da avó e, talvez, da bisavó.

Um dia, no atribulado cotidiano do laboratório, Mara solicitou-me um presente: que eu fizesse os cupcakes do aniversário dela. Pediu-me 20, para que todos da sua numerosa família pudessem comer ao menos um. Fiz. Decorei-os com florezinhas de açúcar. Ela adorou. No dia seguinte, contou-me emocionada o quão bonito foi ver sua mesa decorada com eles. Senti-me útil, feliz por ter contribuído para embelezar sua festa singela. Virou uma tradição: todos os anos eu providenciava os cupcakes do seu aniversário.

Quando terminei o doutorado, Mara ficou triste. Quem faria seus bolinhos? Contava os dias só para tirar fotos com os ditos cujos e comê-los. Prometi que continuaria fazendo. E continuei. Em um dos anos, minha filha estava chorando muito – nasciam-lhe os dentinhos. Era um sábado de manhã. Não tinha como entregá-los pessoalmente. Pedi que meu marido pegasse o carro e levasse os cupcakes para ela. Sempre os transportava em uma caixa apropriada, com espaço destinado a 20, mas, naquela vez, não havia tido tempo para comprar a caixa. Acomodei os bolinhos em um prato de vidro com tampa. Em vez de 20, couberam 19. Tive que sacrificar um em detrimento de todos. Ao chegar ao laboratório para a entrega, meu marido explicou a situação. Que eram 19, em vez de 20. Mara não agradeceu. Falou, com ares de decepção: “Lady Di me lesou em um bolinho!” Meu marido chegou em casa indignado, afirmando que eu nunca mais deveria fazer os cupcakes para o aniversário dela. Porém, eu a entendia. Era tão castigada pelas asperezas do mundo que ressentia-se quando alguma benesse lhe era tirada. Ah, Mara… Perdoe-me a indelicadeza. Gostaria que pudéssemos abrandar histórias amargas de vida com bolinhos.

Livros Indicados

Os livros que indicamos de alguma maneira nos tocaram, ou tocaram o mundo literário. Muitos deles foram e são ícones do estudo sobre o tema dessa edição do Literato Dente-de-leão.

Os Supridores

Autor: José Falero

Com este seu primeiro romance, José Falero já se apresenta como um dos nomes mais relevantes da nova literatura brasileira. Ao criar um narrador culto e perspicaz ― que contrasta com o dialeto a um só tempo urbano e filosófico da periferia ―, o autor mostra seu talento incomum, fazendo uma verdadeira arqueologia da pobreza. Falero nos leva direto ao supermercado Fênix, na região central de Porto Alegre. É ali que trabalham Pedro e Marques, dupla que aos poucos veste a carapuça de um Dom Quixote e de um Sancho Pança amotinados. Saiba mais…

Quarto de Despejo

Autora: Carolina Maria de Jesus

O diário de Carolina Maria de Jesus surgiu este autêntico exemplo de literatura-verdade, que relata o cotidiano triste e cruel de uma mulher que sobrevive como catadora de papel e faz de tudo para espantar a fome e criar seus filhos na favela do Canindé, em São Paulo. Em meio a um ambiente de extrema pobreza e desigualdade de classe, de gênero e de raça, nos deparamos com o duro dia a dia de quem não tem amanhã, mas que ainda sim resiste diante da miséria, da violência e da fome. E percebemos com tristeza que, mesmo tendo sido escrito na década de 1950, este livro jamais perdeu sua atualidade. Saiba mais…

Estação Carandiru

Autor: Dr. Drauzio Varella

O médico Drauzio Varella relata dez anos de atendimento voluntário na Casa de Detenção de São Paulo, o maior presídio do Brasil, e mostra como um código penal não-escrito organizava o comportamento da população carcerária. Em 1989, o médico Drauzio Varella iniciou na Detenção um trabalho voluntário de prevenção à AIDS. Entre os mais de 7200 presos, conheceu pessoas como Mário Cachorro, Roberto Carlos, Sem-Chance, seu Jeremias, Alfinete, Filósofo, Loreta e seu Luís. Saiba mais…

Acompanhe todas as edições de 2023 do Literato Dente-de-leão.

Até a próxima edição amigos lei’tores!