Índice

Capítulo 1 – O Telefonema

Capítulo 2 – A Sensibilidade

Capítulo 3 – O Trajeto

Capítulo 4 – Pégaso

Capítulo 5 – A Ostra

Capítulo 6 – O Tecido

Capítulo 7 – Areia Movediça

Capítulo 8 – O Copo

Capítulo 9 – O Barco Abandonado

Capítulo 10 – A Tempestade

Capítulo 11 – A Neblina

Capítulo 12 – O Calígrafo

Capítulo 13 – A Interrogação

Sinopse Completa

Algumas avaliações e link na Amazon

Sobre a autora

Capítulo 1 – O Telefonema

Havia estado por doze horas estabilizando pacientes até serem encaminhados aos meus colegas cirurgiões. Sinais vitais, controle de extensas hemorragias, ressuscitação. Colisão com ônibus escolar. Fui da Clínica Médica para a Emergência naquele dia. O front era lá. Vítimas, em sua maioria adolescentes, trinta e quatro ao total. O motorista não sobreviveu.

Todo o médico gosta do caos. Os ferimentos, as doenças — são a desordem do corpo. A correria, a gritaria, os cortes, as suturas, os traumas… É como se brincássemos de Deus, ludibriando o Anjo Exterminador da Morte que, cedo ou tarde, vai levar a cada um de nós. Um jogo em que nunca há empate: se o médico ganha, o paciente vive, se o Exterminador sai vitorioso, o desfecho é outro… E o médico Deus se frustra — uma questão muito mais de ego do que apreço à vida alheia.

Trabalhava no Good Samaritan Hospital, em Los Angeles. Clínico Geral. Minha conta naquela noite era de 12 a 1. Havia perdido somente o motorista. Ao concluir o atendimento à 13.ª vítima, tirei as luvas. Barulho de látex distendido, amassei-as e joguei-as num cesto, comemorando o feito executado à distância. Plantão encerrado.

Estava com pressa. Era quase véspera de Natal, 22 de dezembro de 1972. O presidente era Richard Nixon. A todo o momento, ouvíamos e líamos notícias do Vietnã. Minha preocupação após aquele plantão não era a guerra, nem os soldados, nem mesmo os jovens do ônibus — eu era um marido atrás de um presente de Natal para a esposa.

Lojas lotadas, cabeça vazia. Não sabia o que escolher, o quanto eu queria gastar. Mesquinharia? Talvez. Quando eu pensava nos bons momentos que passamos juntos durante o ano — diria que ela merecia algo especial. Quando eu pensava no quanto era intransigente e competitiva — pensava em comprar qualquer coisa. Também era vaidosa: 1,65 m, vestia-se bem, cuidava das unhas e dos cabelos, impecavelmente dourados e bem penteados. Dosando as facetas da minha mulher, comprei um belo vestido. Sinceramente, não era tão belo assim. Foi o que sobrou nas araras de uma grande loja de departamento. Ela não precisava saber disso. A vendedora fez um bonito pacote. Não chegaria na ceia de Natal com as mãos abanando — motivo de alívio para mim.

Tess era enfermeira no mesmo hospital — enfermeira-chefe, na verdade. Namorávamos desde os tempos da faculdade. Tinha sangue frio para tomar decisões assertivas em momentos difíceis. Sentia-se diminuída por eu ser médico e ela uma “mera” enfermeira. Não que competisse comigo, mas desejava alcançar postos de destaque no hospital — uma espécie de compensação. Queria chegar em casa antes dela. Caso contrário, descobriria meu descaso com as celebrações natalinas… Cheguei, escondi o pacote, tomei um banho. Esperei por ela com um jantar improvisado. Comemos, lavamos a louça. Deitamos. Ambos cansados, viramos de costas um para o outro na cama e dormimos.

Nos meus sonhos, rememorava o dia, pensava no placar de 12 a 1. Por que não conseguimos salvar o motorista? Incomodava-me o Anjo Exterminador da Morte ter ganho essa. Talvez fosse o seu indulto natalino. Naquela noite, o telefone tocou durante a madrugada. Era por volta das 4h. Tínhamos um telefone ao lado da cama, silente, em cima da mesinha. Raramente tocava àquelas horas. A política do hospital era respeitar o descanso da equipe após o plantão. Talvez fosse alguém da família, passando férias em algum ponto do globo, que não se deu conta do fuso horário. Ou um trote. Mesmo assim, atendi.

— Alô?

— Oi, Rick. Sou eu, Neil.

— Hã… O que aconteceu, Neil?

— Não posso dar muitos detalhes pelo telefone, mas precisamos que volte imediatamente ao hospital.

— São os adolescentes do ônibus, algum problema? — Pensei no placar, poderia ainda estar perdendo pontos.

— Não… Por favor, venha logo. É a direção que está chamando você.

— Ok. Em torno de quarenta minutos estarei aí. — Desliguei.

Tess havia acordado. Fitava-me com um olhar investigativo. Imaginava que eu cometera algum erro e que precisava retornar para consertá-lo.

— Algo errado?

— Não sei, estou tão surpreso quanto você. Eu espero voltar logo. — Beijei-a e me despedi.

Capítulo 2 – A Sensibilidade

Conforme o previsto, em pouco mais de meia hora já estava no hospital. Pensava em várias hipóteses: que eu havia sido convocado ao Vietnã, que eu seria demitido antes do Natal — algum familiar de um incontável número de pacientes me denunciara por um erro médico que nem sei se cometi — enfim. Neil encontrou-me na recepção.

— Que bom que você já chegou! Vamos à sala de reuniões.

— Desculpe, mas você me tirou da cama sem esclarecer o motivo. Preciso saber o que está acontecendo.

— Rick, há poucas horas, um terremoto de 6.3 na escala Richter devastou a Nicarágua. O governo americano presta solidariedade. O presidente Nixon exige que os grandes hospitais do país indiquem ao menos um médico para a ajuda humanitária…

— Não, não… Você não está me dizendo que eu fui o indicado deste hospital, está? Eu não sou voluntário para missões de paz e coisas do tipo. Eu sou um cara normal, quero uma vida normal… — protestava contra a suposta indicação.

— Calma, Rick. O diretor vai falar com você. — Neil colocou a mão no meu ombro e me acompanhava no trajeto até a sala do diretor.

O diretor, Eugene Cannon, era um famoso estrategista. Muito cauteloso, agia com a frieza de um jogador de xadrez. Eu me perguntava como era possível que fosse racional em todas as situações. Depois que tomava uma decisão, pensada meticulosamente em diferentes ângulos, dificilmente voltava atrás.

— Diretor Cannon, estou aqui — apresentei-me.

— Dr. Osment, vamos enviá-lo em um voo da Força Aérea que partirá em seis horas.

— Com todo o respeito, senhor, mas eu não sou voluntário para ações humanitárias. Eu não entendo… por que eu estou sendo requisitado para a missão?

— Dr. Osment, como deve saber, o Good Samaritan pleiteia uma expansão das suas instalações há quase dez anos. Estamos prestes a consegui-la. Precisamos maximizar nossos atendimentos. Não disponho de muitos médicos para esta missão. Isso comprometeria nossa expansão. O senhor é um dos nossos melhores médicos. Tem experiência clínica, em trauma e emergência.

O Good Samaritan estava estudando há anos sua expansão. O hospital era mantido por congregações religiosas que destinavam parte dos recursos para atender aos necessitados. Por essa razão, precisava aumentar os lucros, mas também dependia de subsídios do governo americano — garantia da continuidade das obras sociais. Enviar um bom médico era um cartão de visitas frente às agências de saúde.

— Sinto-me prestigiado pela escolha, senhor, mas eu não sou cirurgião, e eu sequer falo espanhol… Nunca trabalhei em calamidades fora do ambiente hospitalar. Sinceramente, eu não sou uma boa escolha para representar a instituição.

— Dr. Osment, você está conosco há doze anos… Desde que terminou a faculdade, não é? Fizemos você do nada. Não acha que está na hora de retribuir tudo o que este hospital proporcionou a você? Não se preocupe. O governo lhe dará uma boa compensação financeira — disse em tom incisivo. — Eu não estou preocupado com a compensação financeira, senhor. Bom… pelo visto, não me restam muitas escolhas — afirmei em claro tom de descontentamento.

— O Good Samaritan Hospital confia em você. — A frase clichê encerrou a conversa.

Não houve ponderação. O diretor tinha a palavra final. Bati a porta polidamente e saí. Passei pela enfermaria, onde uma equipe separava freneticamente medicamentos, kits para suturas, lençóis, cobertores — tudo para enviar às vítimas. Restavam cerca de cinco horas e vinte minutos para minha partida. Estava ainda tonto pela situação. Quanto tempo eu ficaria lá? Como diria a Tess que eu viajaria às vésperas do Natal? Pensamentos mundanos que chegavam, por mais que tentasse evitá-los. Encontrei Neil mais uma vez, estava ao telefone providenciando a documentação. Fui para casa arrumar minhas malas.

Entrei em casa. Tess estava na sala, enrolada em um roupão, assistindo TV. Já sabia pelos noticiários o que acontecera. Àquela altura, as notícias chegavam com um pouco mais de clareza, oriundas dos correspondentes internacionais — não eram nada animadoras. Manágua, a capital, havia sido completamente destruída.

— Antes que você comece a falar… Eu não tive escolha. Cannon começou a me pressionar, dizendo que o hospital havia feito muito por mim. Enfim… eu vou para a Nicarágua daqui a algumas horas. — Sem delongas, contei para Tess.

— Você… o quê? — Expressava surpresa e desagrado.

— Você me ajuda com as malas, por favor?

— Rick, se você for… Você vendeu sua alma! Não teremos paz! Ano que vem, o que vai ser? Guatemala… Uganda? Não vá! Se eles te desligarem da equipe médica, daremos um jeito. Arranjamos um emprego em outro hospital — Tess argumentava.

— Tess, eu já me comprometi. Eu vou. Fique do meu lado, deseje-me sorte… — Suspirei, sem esperança de que ela fosse me apoiar ou me entender.

— Você vai sacrificar o nosso Natal? — falava com desaprovação.

— Tess… você já pensou em quantos meninos e meninas não estarão vivos para abrir seus presentes? — Foi meu último argumento.

Capítulo 3 – O Trajeto

A equipe do hospital havia embalado a carga. Estava tudo pronto para a partida. Junto a mim estavam bombeiros, soldados, enfermeiros, jornalistas, médicos de outros hospitais. Os médicos vestiam um macacão marrom, onde era afixada uma cruz vermelha. De repente, Neil apareceu correndo, sinalizando para que o avião da Força Aérea esperasse. Gritaria. Entraram caixas e mais caixas lacradas.

— Neil, mais medicamentos? — perguntei.

— Rick, um correspondente mexicano nos avisou que não há água potável, nem comida. O país está devastado. Cuide do suprimento da equipe. Boa sorte. — Abraçou- me e se despediu.

Eu fiquei em choque. Em seis horas, eu saí da minha cama e estava rumando para uma hecatombe. Ninguém no avião tinha a real dimensão dos estragos. Teríamos hospitais para atender os feridos? Havia o risco de novos tremores de terra? Nada. Não sabíamos de nada. Sentia-me completamente no escuro. Meu coração palpitava de insegurança, de medo… Eram 11h do dia 23 de dezembro de 1972, em Los Angeles, quando o avião decolou.

O percurso em situações normais demoraria cerca de quinze horas. O avião não era muito confortável. Havia a preocupação a respeito das condições do aeroporto de Manágua. A central elétrica do país inteiro estava concentrada na capital. A Nicarágua estava completamente às escuras. Só poderíamos pousar durante o dia, com orientação visual do piloto. Caso chegássemos durante a noite, precisaríamos pousar em um país vizinho, esperar amanhecer e retomar a rota de voo.

— Dr. Osment, meu nome é Antoine Bertrand. Prazer em conhecê-lo.

— Prazer, Dr. Bertrand. Meu nome é Richard Osment. Chame-me de Rick. Sem formalidades, por favor.

— Igualmente. Bert. Pode me chamar de Bert. — Era um francês gentil, um pouco mais velho do que eu, sentado ao meu lado.

— Então, Bert. Você também foi escalado pra vir?

— Não, eu me ofereci.

— Sério!? Você foi voluntário? — perguntei espantado.

— Sim, ideal humanitário. — Olhava-me placidamente, com um sorriso no rosto.

— E você não tem família? Eles não se importam que você vá arriscar sua vida em outro país?

— Eu sou médico e… padre. — Mostrou-me seu anel franciscano.

— Há um homem santo entre nós — falei em tom irônico.

— Não parece ser um homem religioso, Rick. Mas peço que Deus lhe abençoe mesmo assim. — Fez um sinal da cruz com a mão direita no ar, em direção a mim.

— Aceito sua bênção, padre. Amém!

Tentei dormir um pouco… Estava com o físico e o psicológico desgastados. Não prossegui o diálogo. Pensava em Tess.

Ela era o tipo de mulher que não queria ter um cachorro. Sem cães. Cães fazem sujeira. Trocara a alegria e fidelidade do cão por uma casa livre de pelos e de móveis roídos. Não pensava em filhos tampouco. Trocara a imortalidade biológica pela irrestrita liberdade de ir e vir, de dormir e acordar quando quisesse, sem privações. Será que suas prioridades um dia mudariam? Ficaria mais sensível, mais dócil com o passar dos anos?

Por ela, eu teria sido um grande cirurgião. Aliás, talvez ela devesse ser um, mas projetava seus anseios em mim. Eu não tinha o perfil dos grandes ases do bisturi.

Ela ficara a quilômetros, em casa, enquanto eu partia. Não me ajudara com a mala. Não beijara meus lábios na despedida. Não me envolvera com seus abraços. Teríamos comunicação durante a missão? Não sei… Sinceramente, o distanciamento poderia nos fazer bem. Sentir saudades, às vezes, é um alento para os casamentos em crise.

O Good Samaritan tinha uma equipe de centenas de médicos e eu havia sido escolhido. Qual foi o critério de escolha? Por que eu? Por que eu não pedi demissão? Por que eu não exigi que minha mulher, enfermeira, pudesse vir junto? Por que eu aceitei a missão?

Algumas pessoas creem no destino. Não acreditava em nada disso, mas tinha a nítida sensação de que uma força me impelia para algo desconhecido, incontrolável. Sinais… Existem sinais? Estava viajando às vésperas do Natal. Um padre estava sentado ao meu lado. Coincidências estranhas para um homem que se diz incrédulo. Sabia que nada seria como antes. Eu estava pagando o destino com uma moeda.

Apoiei as costas no assento do avião. Olhei ao redor. Pessoas, caixas, bagagens, macas, cobertores, um baralho de cartas. Era uma confusão visual que refletia a missão: estávamos atordoados como baratas. A paisagem do lado de fora parecia mais acolhedora. As nuvens andavam pela janela. Lembravam fantasmas voando na imensidão azul, desmanchando-se suaves no ar. Respirei fundo, fechei os olhos e tentei olhar para dentro. Enxergar-se com o espelho do coração é mergulhar em um lago de águas calmas e descobri-las profundas. Visitei o menino em minhas memórias durante o sono…

Capítulo 4 – Pégaso

Morávamos em uma pequena cidade pesqueira no litoral do estado do Oregon, Newport, Estados Unidos. Éramos eu, meu pai e minha mãe. Nossa casa ficava muito próxima ao cais do porto. A decoração das dependências comuns mesclava motivos florais com objetos que lembravam aventuras marítimas. A casa refletia, em parte, o equilíbrio entre o masculino e o feminino, como que numa desordem perceptível, mas que funcionava, criando a atmosfera de um lar. Um cheiro de maresia sempre invadia o ar. Ouviam-se os gritos das gaivotas e dos homens rudes que retornavam das pescarias.

Meu pai era um deles, seu nome era Peter Osment. Era um imigrante inglês típico. Chegou aos Estados Unidos ainda adolescente, fugindo da Primeira Grande Guerra. Era um homem sisudo, simples. Tinha um porte alto e truculento, pele rosada, olhos azuis, queixo proeminente, o que lhe conferia um certo ar brigão. O que se destacava no meu pai era o olhar: parecia examinar o mundo como se espiasse pelo buraco de uma fechadura.

Lembro que quando retornava de suas pescarias, sempre contava algumas histórias. Não eram propriamente histórias de pescador, não se vangloriava das grandes capturas. Dizia que fazia uma pequena prece antes de cada partida, mas que rezava muito mais quando voltava, como culto ao deus do mar, que cedia aos pescadores seus peixes. Não era cristão, não era ateu. Acreditava na vida, na plenitude das criaturas. Muitas histórias eram dos amores de seus companheiros de mar, outras, lendas de mundos há muito tempo esquecidas. Uma, em especial, sempre me tocou muito.

— Medusa era uma mulher assustadora. Tinha serpentes na cabeça em vez de cabelos e petrificava quem a olhasse. Um dia, Teseu cortou sua cabeça, guiando-se por um espelho para não olhar diretamente para ela. Do sangue de Medusa, nasceu Pégaso, o cavalo alado. Zeus o transformou em uma constelação para que servisse ao propósito da imortalidade dos deuses. Atena, inconformada, tirou-lhe as asas para que servisse aos propósitos da justiça e da sabedoria. Só que os homens passaram a cobiçá-lo. Então, Atena deixou-o selvagem, livre, para que só os honrados e justos o tivessem por perto. Assim são os cavalos. Seres mágicos que desceram do Olimpo e, por isso, perderam as asas.

Era minha história preferida. Procurávamos juntos a constelação de Pégaso. Raramente a víamos, mas quando víamos, comemorávamos. Ele não comentava sobre sua infância, sobre os amigos que deixara na Inglaterra, porém, possivelmente, cavalgava pelos campos. A lenda dos cavalos nada mais era do que uma sessão de nostalgia.

Minha mãe era Gloria O’Malley Osment. Professora primária. Estava sempre cercada de crianças. Era alegre, não necessariamente bonita, apenas comum. Tinha olhos grandes e castanhos, um belo sorriso, estatura mediana, cabelos ondulados, algumas sardas no rosto que ela fazia de tudo para esconder, apesar de serem graciosas.

Eu me perguntava o que a teria levado a unir-se ao esquivo Peter… Acredito que ela pensou que poderia domá-lo, amansá-lo, mergulhar no seu olhar profundo. O fato é que não sabia compreender o amor dos meus pais. Uma calma silenciosa reinava em nosso lar. Como se o ímpeto do meu pai acomodasse-se na gentileza e suavidade da minha mãe.

Talvez essa dualidade doméstica tenha me deixado a impressão de estar deslocado neste mundo. Para que lado da balança eu penderia? Para qualquer lado, o equilíbrio seria desfeito. Desde pequeno, eu agia quase que como um mero espectador. Eram bons pais, de verdade, eram. Eu é que pensava nos dois como amantes dançando uma valsa, e que eu seria o pianista que perde a partitura no meio da música. Perdendo-a, ele é obrigado a parar de tocar, pois não tem a melodia no pensamento. Cessando a música, faz com que os amantes parem de dançar. Eles eram belos dançando, não queria ser o pianista. Fui uma criança alegre, mas introspectiva.

O bom de se viver próximo à costa é que passamos a entender duas coisas: a primeira, nada é definitivo, o vento muda todo o tempo, trazendo consigo tempestades e bonanças; a segunda, a solidão é boa companheira quando o seu interior é tão imenso quanto o mar. O mar é o fim de quase todos os rios, inexorável, seguro de si, cujas ondas atingem a costa e rompem os rochedos. Tentava conter o mar em mim.

Falar de si mesmo sempre é um tanto quanto constrangedor. Encarar os próprios olhos diante do espelho e afirmar “este sou eu”. Richard Osment, mas todos me conhecem por Rick. Fisicamente, era um misto entre meus pais. Tinha o porte menos truculento, os mesmos olhos de fechadura do meu pai. Tinha a tez clara, um breve sorriso que lembrava o frescor de minha mãe. Eu tinha seus dentes, sua boca. O que eu não tinha era sua alegria, sua candura. Era tão áspero quanto o velho Peter, mas havia uma teimosa centelha de sensibilidade.

Nasci depois da Grande Depressão, em 1935. Tempos difíceis, pouca esperança. Homens e mulheres na miséria. A economia americana em frangalhos. Meus pais reformaram o píer com a madeira abundante na região, reuniram alguns desgarrados e ali se estabeleceram. No começo, eram poucas embarcações. Depois, o ancoradouro foi crescendo. Um bar, um pequeno estaleiro, algumas casas incorporaram o entorno. Apreciava a rotina oscilante dessa parte do país. Havia períodos de frio, outros de chuvas torrenciais que obrigavam os habitantes de Newport a se recolherem em suas casas. Convivência forçada, estreitavam-se laços de sangue, outros, por vezes, repeliam-se por diferenças irreconciliáveis. Aumentavam-se os divórcios depois das chuvas… O verão era breve, mas ameno. Raramente ultrapassava os 15°C. Tínhamos poucos vizinhos. Na verdade, quase nenhum. Muitas casas só eram ocupadas no verão.

Capítulo 5 – A Ostra

Eu tinha um grande amigo, Simon. Estudava na mesma escola que eu, na mesma classe. Morava a cerca de um quilômetro de distância. Costumávamos sair juntos, andávamos de bicicleta, conversávamos sobre tudo: ele tinha uma ingenuidade de menino, um coração bom. Alto e magrelo. Contrastava, e muito, com a minha quietude.

— Ei, por que não entramos para o time de basquete da escola? — perguntou-me.

— Ah, não sei… Não serei bom jogador.

— Você nunca vai saber se não tentar…

Enfim… Simon se entusiasmava pelas premissas adolescentes de querer ser aceito, ser parte do bando errante, que não sabe para onde vai, apenas guia-se pelo instinto.

— Treinador Cardigan, viemos porque queremos ser parte do time de basquete.

— Hummm… Deixe-me ver… Boa estatura, boa estrutura óssea, boa musculatura… Sabem os fundamentos básicos de correr, quicar e arremessar?

— Bom, esperávamos que o senhor nos ajudasse nisso — respondi. Simon queria se esconder. Queria transmitir uma imagem de autoconfiança, de controle de uma situação, o que não tínhamos. Não sabíamos jogar e ponto. Era a verdade ou nada.

— Certo, vocês ficarão com o treino dos iniciantes, terças e quintas depois da aula.

Não era o que o Simon queria, mas era o começo… Eu tinha 16 para 17 anos naquela época. Último ano do colegial. Não fazia sentido algum interagir com o time de basquete da escola quando eu estava prestes a sair dela. Talvez fosse uma estratégia interessante para deixar a ostra aberta, expondo, talvez, pérolas, ou uma massa indefinida que encontramos nos mais diversos moluscos, quem sabe…

Estávamos na euforia do pós-guerra. Os EUA vislumbravam sua recuperação econômica, corria o ano de 1952. O basquete despontava como um esporte nacional. Não me importava com esportes, pensava que usava demais o físico auxiliando meu pai nas pescarias. Nos primeiros treinos, pensei em desistir. O entusiasmo de Simon manteve-me no time.

O ginásio da escola era desproporcionalmente grande se pensássemos no seu uso pouco frequente. Ao lado da quadra, havia duas salas enormes. Uma com diversos aparelhos, onde a equipe de ginástica treinava. A outra, não sabia exatamente o que continha, talvez funcionasse como um depósito. Apesar de serem comuns os internatos e as escolas exclusivas masculinas e femininas, a Saint-Claire era mista. A direção da escola dispendia um esforço de separar meninos e meninas nas dependências comuns.

Tantas restrições acirravam o clima de tensão entre nós, alunos — inclusive sexual, que era justamente o oposto do que queriam seus diretores. Cada contato com o sexo oposto era valorizado como um bálsamo precioso. A cidade era pequena, havia uma rivalidade entre meninos e meninas na primeira infância. Conforme crescíamos, como meninos, percebíamos que não havia problema se as meninas participassem de algumas brincadeiras de vez em quando. Depois passamos a querer impressioná-las, mais tarde, a desejar a sua presença. Não percebemos quando o placar do jogo vai mudando. De repente, o jogo vira. De time da casa que despreza o adversário, passamos a meros perdedores. Estamos nas mãos delas.

Um dia, fiquei até depois do treino. Treinei todos os arremessos possíveis. Vi uma silhueta feminina na sala ao lado. Espiei para identificar quem era. Fiquei alguns minutos escondido. Era Geena… Geena… Como poderia me aproximar dela? Se eu entrasse, ela poderia não gostar. Se eu fosse embora sem dizer nada, perderia uma boa chance. Entrar ou ir embora? Dúvida. Entrei. Decisão tola, pois junto à invasão do lugar onde ela estava, só me vinham à cabeça reticências…

— Com licença? — Foram as únicas palavras que saíram do meu interior de ostra.

Não respondeu com palavras, mas com um olhar afirmativo e um breve gesto de cabeça. Vestia um collant marrom de mangas compridas. Tinha o cabelo preso em um coque no alto da cabeça. Feito às pressas, deixava alguns esparsos fios pendentes emoldurarem seu rosto. Sua especialidade eram as sequências de solo. Forte, precisa, certeira. Geena só se interessava em tirar boas notas e em ser a melhor ginasta.

Depois de alguns minutos de indiferença, virei as costas e preparava-me para ir embora. Foi quando ela me chamou:

— Espere, garoto. Nem ao menos sei o seu nome — falou do outro extremo da sala, esfregando pó de giz nas mãos.

— Sou Richard Osment, do último ano, do time de basquete, mas todos me chamam de Rick, muito prazer.

— Acho que o meu nome você já deve saber, sou Geena.

Durante o diálogo, vinha andando em minha direção. Só sentia meu coração palpitando. Ia anoitecendo, ouvíamos os funcionários da escola varrendo o chão e fechando as janelas, encerrando a jornada. Olhei para as portas do ginásio, mas ela me tranquilizou.

— Não se preocupe, eu tenho as chaves dos portões. Costumo treinar sozinha aos domingos. Venha comigo até a outra sala.

Fui… Ela caminhava em direção à porta. Passou a um metro de distância de mim. Senti um cheiro levemente adocicado. Pude perceber os músculos bem-definidos do antebraço, da coxa e da panturrilha. Andava com altivez, um pé ao lado do outro. O fato de andar com firmeza parecia-me voluptuoso. Tais sensações me deixavam desconfortável: Geena despertava-me os sentidos. O que havia na outra sala? Poderia não haver intenção nenhuma no deslocamento, mas qualquer grão de incerteza arrepiava-me os pelos.

Capítulo 6 – O Tecido

Chegamos. A sala tinha vitrais grandes, protegidos por um gradeado retangular. A unção do Rei Davi. Uma luz de catedral gótica invadia o lugar. Do alto do teto pendiam duas cordas grandes feitas de tecido, possivelmente um aproveitamento de velhas cortinas, entrelaçadas entre si. O resto do cômodo estava vazio, a não ser por um banco de madeira apoiado ao lado de uma das paredes.

— Sente-se aqui. Espere um pouco — Geena pediu.

A atmosfera da escola vazia e o suspense do que estava por vir eram suficientes. Eu não podia dali mover os passos. Ela puxou a alavanca da chave geral da luz do ginásio. O lugar ficou mais escuro. O barulho da força sendo desligada… Pensei nas artimanhas femininas que os amigos do meu pai sempre comentavam. “As sereias são traiçoeiras porque são metade mulher” — diziam eles.

Procurei por Geena, mas não a encontrei. De repente, olhei para o teto e lá estava ela. Não tinha reparado quando entrei, mas no canto esquerdo havia uma escada que levava ao sótão. Subira por ali, equilibrando-se nas cordas. Era alto, muito alto. Receava que caísse no chão e se machucasse feio. Geena demonstrava muita destreza, descia graciosamente. Parecia desafiar as leis físicas conhecidas. Notava em seu rosto a satisfação de ver-me sentado, a uma altura inferior, como se aos seus pés, de fato, eu estivesse. Tinha os olhos fitando-me a certa distância. Uma águia a mirar sua presa. Os lábios levemente entreabertos, a respiração denunciava o desgaste físico. A cada movimento aproximava-se mais, até finalizar soltando-se lentamente das cordas e tocando o chão, abrindo totalmente as pernas. A exibição durou apenas alguns segundos, um minuto talvez, mas suficiente para exercer em mim um efeito duradouro.

— Nossa… isso foi incrível. Como você consegue fazer isso?

— Treino, técnica. Nada demais. — Havia em sua voz um tom de falsa modéstia.

Encantadora falsa modéstia, eu diria. Ah… as artimanhas das sereias — por certo estava diante de uma delas, ainda que em forma totalmente humana. Era um jogo lento, com desfecho incerto.

— Pois eu achei incrível! — respondi.

— Precisamos ir. Pode sair se quiser. Trancarei tudo e irei para casa. Estaremos encrencados se nos virem juntos. — Juntos, ela falou.

Dividir a sala com ela naquele entardecer e o adjetivo “juntos” me encheram de boas esperanças. Trouxe-me também a dúvida: será que ela fazia isso com outros garotos? Seria presunção pensar que eu era, de algum modo, especial? Não queria que tais pensamentos povoassem minha mente, mas povoavam. Mal me despedi dela e saí.

Naquela noite, cheguei em casa mais tarde do que o habitual. Minha mãe já estava preparando o jantar. Meu pai também estava em casa. Tentei passar diretamente para o meu quarto, mas fui interceptado pelas perguntas de minha mãe.

— Meu filho, onde você esteve? Perguntei ao Simon, ele disse que você estava na escola, mas até esta hora?

— Gloria, a pergunta pertinente não é onde, e sim com quem… — retrucou meu pai.

— Depois eu esclareço tudo. Só quero tomar um banho e comer. O dia foi longo.

Era o mais próximo da rota de fuga que eu poderia chegar: adiar por uns 15 minutos o interrogatório. Não era bom em mentir. Meus pais sempre acabavam descobrindo a verdade. A cidade era provinciana, meu círculo de amizades, pequeno. A estratégia era dar respostas evasivas…

— Pode começar… — inquiriu minha mãe.

— Perdi a hora na quadra de basquete, só isso… — cabisbaixo, fingindo comer, eu respondi.

— Você já é um homem, Rick. É por isso que vou adverti-lo uma única vez. Apenas um boato é o suficiente para acabar com a reputação de uma mulher. Você não tem esse direito — disse meu pai, deixando os talheres alinhados sobre o prato, sinalizando que acabara a refeição.

Será que ele havia visto que Geena foi a última a deixar a escola naquele dia? Desconfiava de algo? Não entendia o discurso daquele jantar. O que eu estava fazendo demais? Nada! Quem poderia me culpar por compartilhar alguns minutos do meu dia com ela? Não é assim que os relacionamentos começam? Por acaso, minha mãe apareceu assim, do nada, e virou esposa dele como mágica, do dia para a noite? Ele não era tão mais velho do que eu quando casou com ela. Geena poderia ser a mulher da minha vida. Engoli em seco e fui para o meu quarto.

Revivia todos os segundos daquele encontro. As gotículas de suor que minuciosamente desenhavam os fiapos de cabelo na testa dela… A agilidade dos movimentos. A coluna ora reta, ora sinuosa, os braços e as pernas — tudo tão perfeito que me trazia certa aflição. É como um crente que reza insistentemente por um milagre, e quando recebe a bênção, não sabe direito o que fazer com ela. Sentia-me assim, não conseguia dormir.

Capítulo 7 – Areia Movediça

Os dias iam passando. Cessada a euforia do encontro com Geena no ginásio, a frustação veio com a quebra de todas as minhas expectativas. Via um garoto da escola, Kane Morissey, da equipe masculina de ginástica, puxar conversa com ela pelos corredores. Doía-me a possibilidade de aquele dia não ter significado nada.

— Ei, Rick, você está bem? Está doente? Você anda tão calado, quer dizer, mais calado que o habitual. Não tem aparecido na minha casa. Eu lhe fiz algo? Está chateado comigo? — Simon queria saber.

— Não, Simon. Você é o meu melhor amigo. Não é nada com você.

— O que é, então?

— Cansaço, medo do futuro. Estamos no último ano. O que vamos fazer da vida? Seremos pescadores como nossos pais? Sei lá… Não sou capaz de explicar. — Mentira.

Meu espinho na alma era Geena. Simon era ingênuo, simplesmente acreditou. Começou a tecer planos para o futuro. Animei-me com seu jeito entusiasmado, falando sem parar. Era um otimista nato. Quando criança, certa vez, caiu do trapiche. A água estava muito fria, ele se debatia agitando os braços, tentando manter-se na superfície. Conseguiram tirá-lo rapidamente da água. No entanto, havia quebrado dois dentes de leite, os incisivos da frente, arcada superior. Eu chorava ao seu lado, enquanto ele, com a boca ensanguentava, consolava-me, dizendo que estava tudo bem, os dentes cairiam de qualquer jeito, decerto. Encarava a todos sem o constrangimento de sorrir sem eles, por quase dois anos, apesar das zombarias dos outros meninos… Simon, então, bateu no meu ombro num gesto de camaradagem.

— Cuidado para não pensar demais. Excesso de preocupação não leva a lugar nenhum, só nos aproximam das bebedeiras… — Foi o conselho que ele me deu. De fato, o alcoolismo era comum em Newport, principalmente entre os pescadores. Simon não queria ter o mesmo destino do avô, que morreu de tanto beber…

Fomos para a sala de aula. Entre as argumentações do professor de Filosofia e os grupos da tabela periódica de Química, meu pensamento estava ainda naquele dia, congelado como um lago em pleno inverno. Na saída da escola, Kane veio me importunar. Deu uma topada tão forte no meu ombro que meus livros caíram no chão. Abaixei-me para catá-los, e ele permaneceu em pé, encarando-me de alto a baixo.

— Ela não é pra você. Você é só o filho de um pescador…

Os Morissey eram proprietários do estaleiro que fazia o reparo de todas as embarcações da região. Eram ricos e tinham o prestígio dos moradores de Newport, uma vez que a salvaguarda dependia dos bons reparos dos barcos. Poucos eram aqueles que os contrariavam — não por medo, mas numa clara relação de dependência. Kane não era o típico valentão de escola — era galante, bem-educado, mas tinha um jeito dissimulado, talvez sombrio. Aquele incidente deu-me uma estranha satisfação: se ele estava me insultando, Geena devia ter comentado algo a meu respeito. Foi a fagulha da coragem que me bastava. Não lhe respondi o insulto, embora pensasse em inúmeros desaforos para revidá-lo. A coragem eu guardei para procurar por Geena.

Ser o filho de um pescador me desqualificava para ter um envolvimento com uma ginasta promissora, embora sua origem fosse igualmente modesta — ainda que seu pai tivesse um barco melhor do que aquele que o meu tinha. O que esperar de mim? Talvez arrecadasse algum patrimônio. Talvez comprasse um barco maior. Talvez não soubesse administrar a herança que meu pai, porventura, viesse a me deixar. De qualquer modo, Kane tinha mais predicativos do que eu. Cheguei em casa calado, mas perturbado.

Minha mãe já havia chegado da escola. Observo-a enquanto se desloca para fechar uma janela. Sua silhueta estava diferente. Ela percebe que eu a observo. Há alguns dias está mais lenta do que o habitual. Dorme ao ler no sofá. Tem comido pouco.

— Eu ia te contar… — Ela me olhou com certo alívio, sorrindo.

— Tudo bem, você está feliz, mãe?

— Sim, estou. Sempre quis ter mais um filho, mas aconteceu só agora. Não vai mudar nada, você já é um homenzinho…

— Não precisa explicar nada, eu já sei me virar sozinho. — Foi assim que eu descobri que a família iria aumentar. Sem anúncio festivo. Sem conversa solene.

Os fatos configuravam-se numa instabilidade que me incomodava: Geena, Kane, o último ano na escola, um irmão a caminho. Sentia-me andando em terreno pantanoso, como se fosse encontrar um fosso com areia movediça, como se estivesse prestes a me soterrar nela.

Capítulo 8 – O Copo

Adoeci. Uma gripe forte me derrubou, afastando-me das aulas e dos treinos. Simon vinha me ver todos os dias, trazia-me os cadernos com as anotações das lições perdidas. Não me atrevi a perguntá-lo sobre Geena. A parte boa da convalescença é que pude desfrutar das atenções maternas.

No retorno, treinador Cardigan exigiu-me muito. Colocou-me para treinar duro. Meus companheiros de time já estavam acostumados com seu tom enérgico e assertivo. Seguiam seus comandos com resignação. Confiavam no seu instinto de treinador. O velho Cardigan já havia trazido alguns troféus para a Saint-Claire.

Simon tinha um porte atlético nato. Executava o treino com alegria e determinação. Acertava os arremessos de três pontos com uma frequência invejável. Enquanto eu reunia minhas forças para não esmorecer, Simon olhava para mim com um sorriso encorajador.

Cansei. Passei em frente ao vitral do Rei Davi antes de seguir ao vestiário. Vi o profeta Samuel derramar o óleo sobre a sua cabeça.

Tomei um banho demorado. A água quente aplacava a fadiga. Meus colegas riam, trocavam confidências masculinas, vestiam-se sem constrangimento na frente uns dos outros. Na saída, senti sede. Fui até a cantina em busca de um copo d’água.

Entrei na cantina vazia. Passei pelas mesas, cheguei ao bebedor. Havia um painel de madeira com vários pinos onde ficavam pendurados os copos. Saquei um, tomei água. Esticando o braço para devolvê-lo, senti-me tonto. A recém-convalescença cobrava-me o excesso de esforço físico. O copo caiu no chão e espatifou-se em vários cacos. Fez muito ruído, apesar da curta trajetória. Tudo ficou escuro em uma fração de segundos. Senti um braço ao meu redor, impedindo que eu tombasse.

— Você está bem? — Era Geena.

— Estou. Só acho que exagerei no treino. — Não sei de onde ela veio, só sei que era bom que estivesse ali, segurando meu braço, amparando-me antes da queda.

— Faz alguns dias que não te vejo pela escola. — Soltou-me delicadamente.

— Adoeci, uma gripe apenas. Nada demais… Hã… Vou juntar os cacos.

— Ok. Eu te ajudo.

Não eram tantos cacos assim — era um copo. Uma pessoa poderia fazê-lo em segundos, mas não dispensaria minha ajudante. Ela se abaixou delicadamente, empenhada na tarefa. Retirei um jornal velho da mochila. Coloquei-me na frente dela, esticando-o para embrulhar os cacos. Conforme o piso da cantina se livrava deles, como duas crianças engatinhando, eu e Geena nos aproximávamos, até que nossos olhares se cruzaram. Eu me levantei devagar, com os cacos embrulhados. Ela acompanhou o movimento, face a face comigo. Silêncio.

O silêncio é matéria frágil. Fora rasgado pelos meus companheiros de time, igualmente sedentos, que adentraram o recinto sem aviso prévio. Eu e ela disfarçamos, distanciamo-nos. Ela fugiu tão rápido que não pude alcançá-la.

Rumei vagarosamente para casa. Andei pelo píer. Meu pai estava voltando de mais uma pescaria. Ajudei-o a organizar as cordas, os cabos e as redes. Entramos em casa, fizemos mais uma refeição em família. Ele acariciou os cabelos ondulados da minha mãe muito sutilmente durante o jantar. Eram os corpos de ambos sinalizando o quanto ainda se queriam. Ela o compreendia. A saudade, o retorno do alto-mar, que tem agruras tão incertas. Minha mãe ali, sempre pronta aos seus regressos. Agora trazia em si mais um ser gerado por eles.

Não conhecia intimamente mulher nenhuma. As sensações que todo o menino tinha — sentia-as todas. Só não havia posto o meu instinto à prova. Alguns meninos mais velhos, às vezes, contavam histórias cheias de virilidade. Sabidamente contos fictícios para disfarçar suas inseguranças. Os homens mentem porque não se permitem ser frágeis. Vivem presos porque não flertam com a liberdade. Preferem o cativeiro de seu mundo de aparências.

— Vou deitar, boa noite, pai. Boa noite, mãe — despedi-me para que tivessem mais privacidade.

— Rick, apesar de eu não ser um pai muito presente, eu estarei aqui quando você precisar — disse com voz afetuosa.

O velho Peter observava pelas menores aberturas. Escarafunchava minhas entranhas, conhecia sua cria.

— Eu sei disso, pai…

— Meu filho, você é sempre tão cheio de segredos. Por que não se abre conosco? Não sabemos o que acontece na escola, nem se você teve um dia bom ou ruim. Eu sei que você não quer nos dar trabalho, mas somos seus pais. Você sempre foi tão maduro pra sua idade, mas tão sozinho. Fale conosco, estamos aqui pra te ouvir — minha mãe insistiu.

— Não se trata de falar se eu tive um dia bom ou ruim. Não há nada de errado comigo, não se preocupem. Eu estou bem, só preciso descansar um pouco…

Por mais que eu tentasse, não conseguia falar dos sentimentos sobre Geena com meus pais — e o quanto isso me consumia. Muito menos da minha inquietação por conta da atração por ela. Fui dormir na esperança de que a noite fosse a minha conselheira.

Capítulo 9 – O Barco Abandonado

Alguns meses se passaram. Canalizei minhas energias para outras preocupações além de Geena. Kane estava certo: eu era só o filho de um pescador. Não via nenhuma possibilidade de aproximação. Ela era esquiva, apesar de alguns breves rompantes de ousadia. E eu, por outro lado, tímido demais para procurá-la fora da escola. Assisti a algumas competições de ginástica, mas nunca fui falar com ela. Dediquei-me mais ao basquete. Simon estava prestes a ingressar em uma boa universidade por conta do seu excelente desempenho como aluno e atleta. Fiquei feliz por ele, de verdade. Eu não tinha a mesma vocação… Talvez seguisse os passos no meu pai, cuidando do píer e saindo para pescar.

Minha vida se resumia à escola, treino, casa, píer. Era tudo. A família estava se preparando para receber o novo membro. Eu não me envolvia muito — o estado da minha mãe me deixava desconfortável, mas eu a ajudava na medida do possível.

Aquele outono foi diferente dos outros. Costumavam ser chuvosos os outonos, prelúdio de um inverno cortante. Mas naquele ano não choveu. Na enseada, acumularam-se toneladas de areia trazidas pelas correntes. O píer estava ficando raso demais. Os homens se revezavam para dragar e cavar, mantendo o calado do nosso pequeno porto. Um pouco mais adiante, jazia um barco que afundara há alguns anos. Ficava parcialmente submerso. Não era possível adentrar nele, o casario permanecia inundado. Com o aporte extra de areia, uma escotilha ficou exposta. Olhei para o seu interior e, para minha surpresa, estava seco.

Dediquei-me dias a fio a ir até o barco, retirar as cracas das suas paredes, os restos de algas, os móveis há muito apodrecidos… Transformei-o em um refúgio. Um refúgio inclinado para a esquerda, como se denunciasse que ele mesmo se recusara a acomodar-se do lado certo do mundo. Identificava-me com a desordem de olhar pelas escotilhas e ver o horizonte inclinado, teimando em me equilibrar de um modo diferente, que desafiava o andar em duas pernas. Era meu reino particular. Sabia que outras pessoas também o adentrariam, não havia como impedi-las. Mesmo assim, eu tinha um sentimento de posse por aquele lugar, porque eu o restaurara e devolvera sua integridade.

Pendurei em uma das paredes uma frase que minha mãe havia pintado anos atrás. Era um quadro que fizera para decorar sua sala de aula no dia dos namorados. Em 14 de fevereiro, estávamos sempre no inverno, então, ela pintou “Que seu amor não esfrie”. Ela o aproveitou por anos, até que ficou esquecido em um canto da casa. Eu o considerava piegas, mas estranhamente passei a gostar dele. Levei-o comigo e era o único objeto de decoração que acusava minha presença ali.

Passava horas isolado de tudo, escondido no horizonte inclinado à esquerda. Meus pensamentos vagavam longe. Pensava no amor quente, aquele que não esfria. Seria o que eu sentia por Geena? Decerto que sim, nas minhas perspectivas adolescentes. Às vezes, cansava-me de estar ali, então, eu saía pela cidade. Por vezes, convidava Simon para se esconder do mundo junto a mim.

Após várias semanas sem chover, o vento havia mudado de direção. O céu estava cada vez mais escuro. As notícias que chegavam pelo rádio alertavam para uma grande tempestade. As aulas transcorriam normalmente, até que o diretor mandou suspendê-las. Enquanto eu juntava minhas coisas, observei que Geena exibia um machucado em seu rosto. Tinha os olhos marejados. Discretamente, eu a segui. Havia uma confusão de pessoas. Algumas estavam apressadas para chegar em casa antes da tempestade, outras exibiam um sorriso por terem o resto do dia livre — uma momentânea alforria. Ninguém percebeu que eu me movimentava em sentido contrário.

Geena não procurou a saída. Escondeu-se no ginásio, na sala do treino da ginástica. Sentou-se rente à parede, pernas dobradas, braços cruzados sobre os joelhos, cabeça baixa.

— Geena… O que houve com o seu rosto?

— Vá para casa, garoto. Eu quero ficar sozinha — respondeu-me em tom agressivo.

— Alguém machucou você?

— Não é da sua conta.

— Respeito que você não queira me contar o que aconteceu, mas precisamos deixar a escola, ou ficaremos presos durante a tempestade.

— E o que você prefere? — indagou concomitantemente a um relâmpago que rasgava os céus naquele exato instante, iluminando parcialmente o seu rosto, conferindo-lhe um ar sobrenatural.

Ela sabia do poder que exercia sobre mim. Que eu trocaria qualquer segurança do lar para estar ao seu lado. Que eu não me importava em deixar meus pais preocupadíssimos, se isso significasse a sua companhia.

Capítulo 10 – A Tempestade

Não respondi nada. Saí correndo para ver se encontrava Simon. Ele estava saindo. Havia começado a chover.

— Simon, eu não vou pra casa.

— Como não?! Vamos sair rápido daqui, Rick. Vai piorar nas próximas horas. — O diálogo se desenrolava na chuva.

— Avise meus pais. Invente uma desculpa. No estado da minha mãe, não quero que ela se preocupe.

— É ela, não é?

— Sim, é por causa dela. — Encerrei o diálogo e voltei correndo para o interior da escola.

Precisava chegar até o ginásio o mais rápido possível, antes que os zeladores fechassem todas as dependências, ou advertissem para que eu fosse embora. Corri muito, peguei um atalho pela biblioteca. Cheguei molhado e com o coração palpitando. Escondi-me atrás de um armário, esperando o último funcionário fechar as janelas e as portas. Assim que ele se foi, fui procurar Geena. Ela não estava onde eu a deixei. O barulho das gotas de chuva caindo no telhado do ginásio ficava cada vez mais alto. Sabia onde ela estava. Fui até a sala do tecido e a encontrei.

Tinha um semblante triste. Amarrara uma corda na outra, sentara-se e embalava-se, como uma criança. Eu a observava silenciosamente, mas conforme os minutos passavam, lentamente o calor da corrida cedia lugar a um frio que tomava conta do meu corpo.

— Achei que você tivesse escolhido ir embora.

— Eu escolhi ficar. — Minha voz estava trêmula, um pouco por conta da insegurança, e muito frio.

— Você está encharcado… e trêmulo.

— Vai passar, eu vou ficar bem.

— Venha, eu vou te aquecer. — Ela veio na minha direção, segurou na minha mão, mais precisamente na ponta dos meus dedos.

Caminhava à minha frente. Não sabia quais eram as suas intenções, embora desconfiasse delas. Chegamos ao vestiário feminino. Sentei-me no banco de madeira que ficava diante de um grande painel de espelhos. Ela pegou uma toalha branca em um dos armários. Acomodou-se ao meu lado e começou a enxugar meus cabelos. Pude ver de perto o machucado de seu rosto, mas não insisti.

— Deixe que eu faço isso sozinho, Geena, obrigado. — Contive suas mãos no caminho de volta aos meus cabelos.

— Por que você não deixa ninguém cuidar de você? — perguntou docemente.

— E por acaso… você deixa? — Olhei-a nos olhos, levantei levemente seu queixo com uma das mãos.

Não resisti e a beijei. Ela retribuiu. Foi um breve encontro de dois lábios. Ela me olhava incógnita. A chuva prosseguia tamborilando no telhado. Soava como música. Ela parecia querer mais do que um beijo. Eu desejava uma intimidade crescente, mas temia em ceder. Por ser ginasta e desafiar a gravidade o tempo todo, Geena não receava estar longe do chão, cair e levantar. Gostava de correr riscos, bem mais do que eu. Eu preferia a segurança dos barcos atracados, dos nós bem-feitos. As sereias enfeitiçam os pobres marujos desavisados. Desta vez, eu era um deles. Respirei fundo, relaxei os músculos tensos.

— Você continua com frio… — disse, deslizando os dedos sobre minha camiseta molhada, começando pelo meio das clavículas e seguindo a rota baixa até o meu umbigo.

Tirei a camiseta molhada. Ela sorriu e me beijou mais uma vez. Eu estava aflito e ela parecia tão segura. Ela se abaixou, tirou meus sapatos e minhas meias. Levantou-se e ficou me observando enquanto eu permanecia sentado, com o torso nu e os pés descalços. Queria ler seus pensamentos porque ela certamente lia os meus.

— Rick, eu não mudaria nada em você…

— Tem certeza do que você quer? — perguntei com constrangimento de quem não sabe direito o que deve fazer.

Ela colocou o dedo indicador entre os meus lábios, silenciando-me. Deu dois passos para trás, com os olhos fixos em mim. Repetiu o gesto que fizera comigo: tirou seus sapatos, despiu suas meias. Vestia uma saia comprida, com pregas, típica dos uniformes colegiais da época. O zíper ficava na parte de trás. Levou suas mãos às costas, na altura dos quadris. A saia estava no chão.

— Dizem que é como uma dança… — Tirou sua camiseta e jogou-a no meu colo, descontraidamente.

Geena não fazia menção a nenhum sentimento, mas ao lado prático do sexo. Talvez fruto da sua personalidade transgressora, ou mera curiosidade juvenil. Não era exatamente o que eu tinha em mente. Eu namoraria com ela, passearia publicamente de mãos dadas — era o que eu queria. Sua atitude me deixava mais envolvido, como se ela fosse um animal que eu precisasse domesticar. Também reforçava a ideia de que eu era um joguete nas suas mãos — meramente o filho do pescador… Não a censurei.

— Não sou bom dançarino, mas posso tentar…

A partir daquele momento, não me contive mais. Abracei-a, beijei-a, tirei a roupa que ainda lhe restava… Permiti que ela me despisse também. Quando eu dei por mim, senti-me parte dela, tão quente e tão úmida. Passada a euforia dos corpos, estávamos ali, um ao lado do outro.

Capítulo 11 – A Neblina

Ficamos ali, deitados no banco de madeira, em frente ao espelho. Eu via nossa silhueta lado a lado, o contraste entre o meu corpo alto e truculento e o dela, feminino, atlético, esguio.

— Queria dividir este momento com você. Foi especial. Agradeço por não ter fugido — ela disse, olhando nos meus olhos, acariciando os meus cabelos.

Beijei sua mão. Queria que o tempo parasse ali. Mas a chuva estava passando. Ironicamente, pensava que com esta bonança começaria a minha tempestade. Algo não estava bem…

— Fale, Geena. O que está perturbando seus pensamentos?

Ela desviou o olhar. Lentamente, começou a se vestir, recompondo-se. Reclinei-me, apoiei-me nos cotovelos. Não aguentava mais aquele suspense, aquela tensão. Desejava reconfortá-la, fosse qual fosse a situação.

— Os negócios do meu pai não andam bem… O barco teve avarias no último ano. Ele mal consegue pagar as despesas com sua tripulação. Está descontando na bebida. Ele está me pressionando para casar com Kane. — Finalmente, eu sabia de suas angústias.

— Não acredito que seu pai esteja negociando a mão da própria filha em troca do perdão de algumas dívidas — falei com indignação.

— Não é tão simples, Rick. Meu pai não é má pessoa. Os Morissey são uma família influente, Kane é louco por mim. Sem o apoio do estaleiro, não há como reparar o barco. Sem o barco, não há dinheiro. Como ele vai manter os tripulantes se não puder pagar pelos seus serviços? É impossível manter-se na pescaria sem tripulação. É um círculo vicioso…

— E você vai atrelar sua vida a alguém que você não ama? — Podia parecer pretensioso, mas era a mim que ela amava. Sentia que sim.

— Nem sempre a vida que temos é a vida que escolhemos — respondeu com resignação.

— Seu pai que venda o barco e vá fazer outra coisa! É cruel o que ele está fazendo com você…

— Quem vai comprar um barco com avarias? E mesmo que houvesse um comprador, quanto tempo demoraria? As dívidas continuariam aumentando, a ponto de levar todos nós à ruína. Minha família não tem como recomeçar do zero agora. — Geena era admiravelmente racional.

— Vamos dar um jeito. Fugiremos juntos!

— Rick, não quero que você se sinta responsável por mim. Fugir? E viveríamos como, onde, de quê?

— Não sei, Geena. Só sei que eu não quero perdê-la…

Eu a abracei demoradamente. Vi que o sol já estava brilhando lá fora. Vesti minhas roupas ainda molhadas, saímos discretamente da escola. Cheguei em casa pronto para ouvir as broncas de minha mãe.

— Simon me disse que você estava na biblioteca, pesquisando para um trabalho da escola. — Importunou-me assim que coloquei o pé na porta.

— Isso… Sobre a Guerra da Secessão…

— Engraçado, ele me disse que era sobre o Havaí… — Fitou-me com o canto dos olhos.

Ela sabia que eu estava mentindo — não me recriminou e nem fez mais perguntas. Apenas não deixou dúvidas: eu havia sido descoberto. Tinha outras preocupações na cabeça. Estava ocupada com o enxoval do bebê. Eu não sabia exatamente quanto tempo faltava, um mês… ou um pouco mais, um pouco menos. O mundo dela orbitava em torno do filho que viria. O meu, em torno de Geena.

A manhã seguinte acordou chorosa. Um choro manso na neblina que cobria o dia. Ao adentrar a escola, o clima festivo contrastava com a atmosfera densa: Kane havia se classificado para as eliminatórias da equipe americana de ginástica. Era sua chance de disputar uma vaga para as Olimpíadas. Exibia orgulhoso sua medalha. Todos o aplaudiam pelos corredores. A etapa seguinte da eliminatória seria em Nova Iorque. Caso fosse selecionado, ficaria morando por lá mesmo, em uma rotina rígida de treinos. O Oregon não tinha tradição na ginástica, o que fez com que a cidade ficasse eufórica.

— E então… como foi ontem? — Simon queria saber.

— Simon… Acho que agora não é um bom momento para falarmos sobre isso.

— Ok, ostra… — Simon conhecia-me como poucos.

Geena passou por mim, deixou um papel cair no chão aos meus pés. Peguei-o. No bilhete estava escrito: “Tire-me daqui”. Enquanto ela caminhava em direção ao portão, Kane a interceptou, abraçou-a e disse:

— Eu e Geena vamos nos casar! — Todos os aplaudiram e ele lhe deu um beijo. Os aplausos continuaram.

Seu desconforto era visível. Ela lentamente se esquivou do seu abraço, fingindo estar constrangida pelo beijo público. Era comum o casamento por volta dos 17 ou 18 anos naquela época, ainda mais em uma pequena cidade pesqueira como Newport. As famílias tratavam logo de sossegar os rompantes sexuais de seus filhos, comprometendo-os no matrimônio. Algumas vezes, eram uniões felizes. Por outras, era um fogo brando mantido à custa de sacrifícios. Segui-a até sair pelo portão. Vi seu vulto por entre a neblina. Aproximei-me. Havia alguns passantes na rua, conhecidos, cumprimentei-os. Em um breve instante de privacidade com Geena, fiz o convite.

— Eu já estive nos seus domínios, agora é sua vez de estar nos meus. — Segurei sua mão e saímos correndo.

Capítulo 12 – O Calígrafo

Chegamos ao barco, meu refúgio. Ela me beijava, sorvia-me entre seus abraços. “Que seu amor não esfrie” nos observava, mudo. Por mais que eu quisesse tê-la mais uma vez, ou melhor, dezenas de vezes, estava angustiado pelo anúncio feito na escola: Geena e Kane se casariam.

— Geena, você aceitou? — Interrompi seus carinhos.

— Os convites já foram para o calígrafo. As eliminatórias de ginástica apressaram as coisas. Os pais dele vão mobiliar uma casa em Nova Iorque para morarmos — falava com a respiração curta, como se tivesse uma navalha enfiada no peito.

— E a escola? E o seu sonho de ser ginasta? Como ficam?

— Rick… Não tenho mais sonhos. — Ela começou a chorar.

Abracei-a porque queria protegê-la do mundo. Ouvíamos o barulho das ondas atingindo suavemente o casco do barco. O dia estava pintado de branco pela neblina, como uma cena em cinza e branco, no qual esqueceram-se de demarcar as partes escuras. Uma onda mais forte balançou o refúgio já inclinado. Caímos, ela e eu. Ali ficamos e, aos carinhos íntimos, não resistimos…

As mãos já eram firmes e de intenções claras. Os lábios, mais quentes e ousados, os quadris trabalhavam juntos. Era a melhor sensação de todas. Minha bênção, Geena.

A felicidade perecia diante dos fatos. Geena estava infeliz. Aos olhos dos outros, deveria considerar-se uma garota de sorte: casar-se-ia com um jovem atleta, de uma família abastada do Oregon. Desejava que Kane conhecesse outra garota e que deixasse Geena em paz. Ou que o pai dela ganhasse repentinamente muito dinheiro e a livrasse desse compromisso.

Devagar, soltamo-nos. Cada olhar que trocamos falava por nós. Foi a despedida. As ilusões não eram mais possíveis. Éramos muito jovens para arriscar tanto. As apostas seriam altas demais.

Os convites chegariam alguns dias depois, impecavelmente escritos à mão. Belo trabalho do calígrafo. Meus pais foram convidados. “Para os Osment”. Foi um golpe duro receber o convite para o casamento dela, minha doce Geena. A festa seria ao ar livre, no píer do estaleiro Morissey. Era inevitável. Deveria vestir uma bela roupa e acompanhar meus pais. Sentia-me num cortejo fúnebre.

Entre o recebimento do convite e a cerimônia se passaram nove dias. O tempo era demasiado curto. Kane precisava competir nas etapas seguintes pela equipe americana. Deveriam se mudar logo. 8 de novembro de 1952. Dia difícil. Talvez fosse melhor assim. Eu não tinha muito tempo para pensar. A execução era iminente.

A cidade estava animada. Chegavam louças brancas, flores, toalhas, guardanapos com as iniciais dos noivos. Cozinheiras foram recrutadas até de cidades vizinhas para auxiliar no preparo das refeições. Uma espécie de frenesi coletivo tomou conta de Newport.

Dois dias antes da cerimônia, saí em direção à casa de Simon. Vi algumas mulheres carregando uma caixa grande, com estampas florais. Era o vestido de noiva de Geena. Possivelmente, a prova definitiva. No ombro do meu melhor amigo, chorei.

O dia chegou. Tudo impecavelmente bem decorado. O púlpito, as mesas, as cadeiras, o tapete vermelho. Belas flores brancas. Os Morissey não poderiam estar mais felizes: o filho atleta casando-se com uma bela moça, também ginasta. Os Cooper idem: com a união das duas famílias, poderiam estreitar laços comerciais, ampliar a frota, ou, ao menos, mantê-la em bom funcionamento. Só Geena e eu estávamos atravessando o vale da sombra e da morte, o mesmo do Salmo 23. Um calafrio chegava até os meus ossos.

Kane chegou acompanhado de sua mãe, pouco depois, Geena com seu pai. Não recordo dos detalhes do casamento… Ou com quem falei… Estava mergulhado em meu próprio sofrimento. Lutando para não deixar escapar as lágrimas. De repente, na hora do sim, Geena jogou o buquê no chão. Saiu correndo… Meu coração palpitou de felicidade, mas foi por um segundo apenas.

Ela seguiu correndo até o dique do estaleiro. Era profundo, tinha mais de 3 metros. Os convidados e a família a seguiram. Ela pegou um cinto feito de cordas no meio das pedras. Ela o havia tecido em segredo. Enfileirara várias chumbadas de pesca nele. Amarrou-o na cintura. Colocou-se à beira do píer. Ria de um jeito louco e desesperado, observando a todos. Eu pressentia o pior.

— Não se aproximem de mim! Deixem-me em paz! — gritava.

— Querida, vamos conversar — pediu Kane a sua noiva, num tom pacificador.

— “Querida”? Como ousa me chamar de “querida”? Sabe quando eu vou ser sua “querida”, Kane? Nunca… Papai, não quero ser responsável pela sua ruína, mas não consigo mais viver assim. — Olhou mais uma vez para a plateia e atirou-se ao mar.

Saí empurrando todos à minha frente e pulei. Mergulhei na água fria atrás dela. Eu nadava bem. A água era turva e escura. Segurei sua mão. Tentei puxá-la para a superfície. Geena estava muito pesada, debatia-se para que eu a soltasse. Nadei em sua direção para segurá-la pela cintura, mas meu ar estava acabando. Precisava pegá-la naquele instante. Ela soltou minha mão, olhou-me pela última vez, afundou e sumiu da minha vista. Emergi. Meu pai veio ao meu encontro na beira do píer.

— Pai, ela está lá embaixo. Precisamos buscá-la — disse aos berros.

— Rick, saia da água. Está muito frio — falou-me emocionado.

— Não, pai… Não deixe que ela morra.

— Ela se foi, meu filho… — Estendeu-me a mão com pesar.

Capítulo 13 – A Interrogação

Fui acordado de sobressalto, enquanto uma aeromoça oferecia-nos uma refeição naquele voo interminável. Frango, batata, molho de tomate — estávamos famintos, comemos a modesta refeição. Havia dormido umas três horas. Bert estava acordado, lia um livro.

— Quem é Geena? — interrogou-me.

— Por que você pergunta?

— Bom, enquanto dormia, você chamou muitas vezes por ela. É sua esposa?

— Não… foi uma pessoa que eu perdi há vinte anos.

— Hã… um amor que não deu certo? — Queria fazer suposições a meu respeito.

— Bert, sem querer parecer indelicado… É uma história triste, não é muito agradável remoer essas lembranças. — Pretendia encerrar ali o assunto.

— Tudo bem, há de se respeitar o silêncio de um homem — respondeu e voltava a sua leitura.

Olhava ao redor e via os jornalistas se divertindo, rindo alto, como se fossem velhos companheiros. A equipe de enfermagem se dividia entre aqueles que dormiam tranquilamente e o restante que conversava amenidades. Eu era a ostra que fora na infância e na adolescência. Entretanto, meu instinto de sobrevivência me advertia que precisava firmar laços de amizade com estas pessoas. Resolvi reiniciar a conversa.

— Então, Bert. Conte-me. Como resolveu virar padre? — questionei em tom descontraído.

— Foi depois da faculdade de Medicina. Ainda morava na França.

— Decisão tardia… Alguma decepção amorosa? — Minha vez de supor.

— Não. Sempre fui um garoto religioso. Tive um encontro com Ele — falava apontando para o teto da aeronave.

— Mesmo? Como foi?

— Um dos primeiros pacientes que eu tive depois de formado. Um eletricista. Enquanto fazia o conserto de uma das redes de Nice, recebeu uma forte descarga elétrica. Ele literalmente fritou vivo. Chegou ao hospital em choque.

— Ele era Deus?

— Deixe-me continuar…

— Ok, desculpe.

— Tinha os braços, as pernas e parte do abdome carbonizados. Um milagre ainda estar vivo. Ele me olhou… Falava de anjos, de santos que estavam ao lado dele. Descrevia o paraíso celeste. Então, eu acreditei. Era um chamado de Deus. Entrei para o seminário, ordenei-me. Pouco tempo depois, minha Congregação enviou-me aos Estados Unidos e aqui estou.

— História tocante, mas…

— Mas…?

— Este homem estava tendo alucinações. O cérebro dele tentava embotar a dor. Você redefiniu sua vida por conta dos delírios de um homem prestes a morrer. Não me parece algo muito sensato. — Não contive o comentário ácido.

— Para você, meu caro. Para mim, era como se o paraíso estivesse prestes a recebê-lo. Eu experimentava o mistério da fé.

— Poético… Não sente falta das mulheres?

— O mais difícil no sacerdócio não é o celibato. A provação é imitar a Cristo no serviço e na obediência. Ser aquele que se torna pequenino. Qual é o homem que aceita ao seu lado o seu traidor? Ou que morre perdoando seus executores? Assim é Jesus. Como não acreditar n’Ele?

— Bem… sorte a sua de ter se encontrado com Ele, então — felicitei- o.

Refletia sobre o que acabara de ouvir. Bert era um homem extremamente espiritualizado. Era a pessoa certa para a ajuda humanitária. Eu estava perdido. Talvez precisasse de um encontro assim: transcendente, motivador. Não com Deus… Se Ele existisse, devia estar ocupado demais para se preocupar comigo.

— E você, meu caro, como se tornou médico?

— Ah… essa história tem a ver com Geena — respondi, mas queria desconversar.

— Então, conte-me. Às vezes é necessário tirar a poeira escondida debaixo do tapete. — Fechou o livro, pronto para me escutar.

Contei-lhe. Alguns trechos eram ingênuos e leves. Lembrava-me da força e da ousadia dela. Lamentei minha impotência, como se o suicídio de Geena tivesse sido minha culpa. Queria ter conseguido tirá-la da água, e, resgatando-a com vida, gritaria em alto e bom tom que eu a amava, que não a deixaria à mercê de mais ninguém.

— Ela está marcada em seus ossos, meu caro. É algo difícil de superar. Foi seu primeiro amor e acabou de modo trágico. É compreensível. — Bert tentava consolar-me com vinte anos de atraso.

Prossegui com a narrativa. Dolorosa… Muitas vezes, em momentos decisivos da minha vida, ela estava comigo. Agarrava-me ao fato de que Geena era minha bênção. Talvez ela fosse meu Deus particular.

Sinopse Completa

Richard Osment sempre foi um garoto tímido, introspectivo. Marcado por acontecimentos trágicos na adolescência, acaba deixando a casa dos pais para se tornar médico. O Dr. Osment exerce a Medicina em um grande hospital nos Estados Unidos por anos. Após uma missão humanitária na Nicarágua, as circunstâncias o conduzem até o Brasil, a uma cidade no litoral sul da Bahia chamada Caravelas. Lá, ele conhece Joana, uma jovem médica brasileira. É ela quem muda sua identidade, transformando-o no Dr. Ozzy, mais próximo de sua gente humilde. Com a convivência, ele a cativa com seu jeito terno e sensível – o oposto dos homens endurecidos pelo agreste que ela conhece. Assim, em meio às epidemias e às tensões sociais do Nordeste, ambos lutam por melhorias nas condições de vida do povo, enquanto o próprio destino os surpreende com nobres e recíprocos sentimentos.

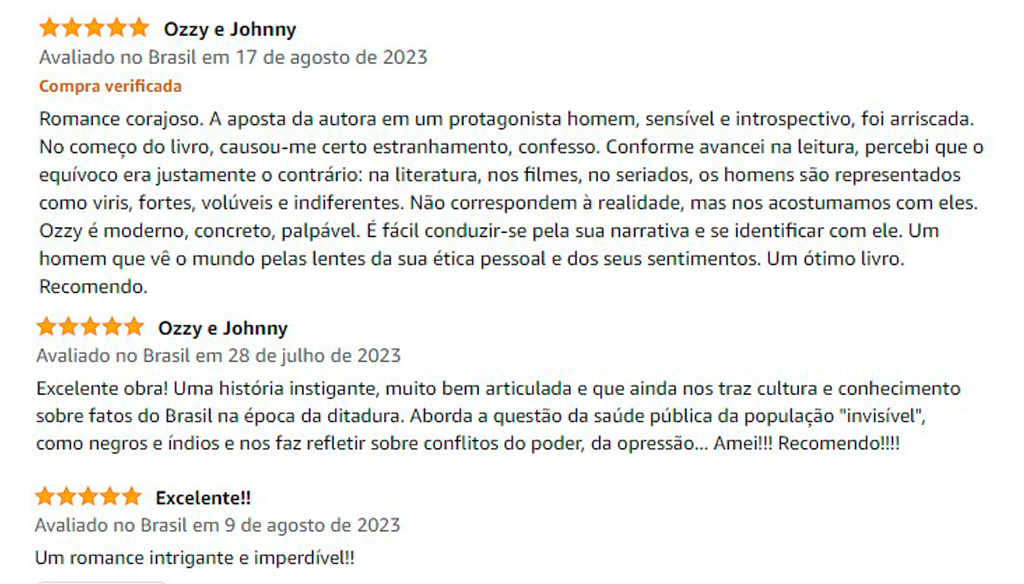

Algumas Avaliações e link na Amazon

Se você chegou até aqui quer dizer que está gostando! Deixe seu comentário que respondo em breve.

Veja todos os detalhes, avaliações e adquira seu exemplar na Amazon.

Autora: Daiane Carrasco Chaves

Daiane Carrasco Chaves nasceu em 02 de novembro de 1981, em Rio Grande, RS. Criada em um bairro operário, o Buchholz, desde pequena sentiu de perto o que é ser minoria desfavorecida. Mais velha de três irmãs, sempre gostou de gente. Por isso, resolveu tomar conta de 70% do planetinha em que as pessoas vivem, tornando-se Oceanóloga. Casou-se. É mãe de duas meninas. Trabalha como técnica de laboratório no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Foi seduzida pelo universo das palavras e em 2023 publicou seu primeiro romance, “Ozzy e Johnny”. Juntamente com Sérgio Fernandes é fundadora do Literato Dente-de-leão, onde atua como editora.

Instagram: @daiane_carrasco

Ozzy & Johnny na Amazon | Voltar para os Livros de Nossos Escritores